“無垢杉フローリング”のメリット・デメリットと選定ポイント|お手入れ方法・経年変化についても

杉材は、日本を代表する無垢材です。

住宅だけではなく公共施設の床材にも使われることが増えています。

しかし、特性を知らずに採用してしまう方も少なくありません。

そこで、今回は「無垢杉フローリング」のメリット・デメリットや、材料選びのポイントについて、詳しく解説します。

経年変化やお手入れ方法も紹介しますので、ぜひ材料選びの参考にしてください。

● 無垢杉フローリング材は、性能面でメリットがある反面、採用する前に知っておくべきデメリットや注意点もあります。

● 良質な杉フローリングを選ぶ際は、木目や色合い、価格などのポイントを押さえることが重要です。

● 私たち「柏田木材」は、1950年に奈良県で創業以来、県産材・地域材を利用した高品質な木質建材を製造しています。

コンテンツ

無垢杉フローリングのメリットは?

杉板は、古くから神社仏閣などをはじめとした格式ある建築物の床材に採用されてきました。

その理由は、いくつものメリットがあるからです。

では、それぞれ詳しく見てみましょう。

調湿性が高い

天然の杉材には、細胞レベルの小さな空隙があり、そこに水分を抱え込む特性があります。

そのため、湿度の高い時には湿気を吸収し、乾燥している時にはそれを放出します。

無垢材を内装材としてふんだんに使うことで、“天然の”除湿器・加湿器としての役割を果たしてくれるのです。

杉材は、特にその効果が高いとされており、空気乾燥によるウイルス飛散防止も期待できます。

断熱性が高い

杉の持つ細胞内の空隙は、断熱効果にも優れています。

木材とその他建築材料の熱伝導率を比較すると、その差は歴然です。

| (建築材料) | (熱伝導率 W/mK) ※数値が低いほど断熱性が高い |

| コンクリート | 1.6 |

| ステンレンス | 15 |

| ガラス | 1 |

| 石膏ボード | 0.22 |

| 無垢材(杉) | 0.12 |

| 無垢材(ナラ) | 0.19 |

| 空気 | 0.0241 |

杉材は、木材の中でもトッププラスの断熱性があり、保温性・保冷性にも優れているため、床材に取り入れると、真冬でも足元の冷たさが気になりません。

また、夏場には素足で歩くとひんやり涼しく、快適な室内環境を保てます。

衝撃吸収性・吸音性が高い

天然杉の空隙率(空気の割合)は70%以上あるため、それらがクッションとなって、衝撃を緩和してくれます。

そのため、足音が下に響きにくく、適度なふみ心地で足腰や膝への負担を抑えられる点が特徴です。

突板フローリングなど、天然木部分が薄いフローリング材よりも疲れにくいため、住宅はもちろん、福祉施設や医療施設、教育施設にも多く採用されています。

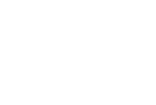

光の反射を和らげる

木材は紫外線を多く吸収し、ほとんど反射させないため、目への刺激を軽減できます。

特に、杉の心材(中心に近い部分)にはその効果が高く、可視光線である赤外線の反射量も他の木材より少ないことが分かっています。

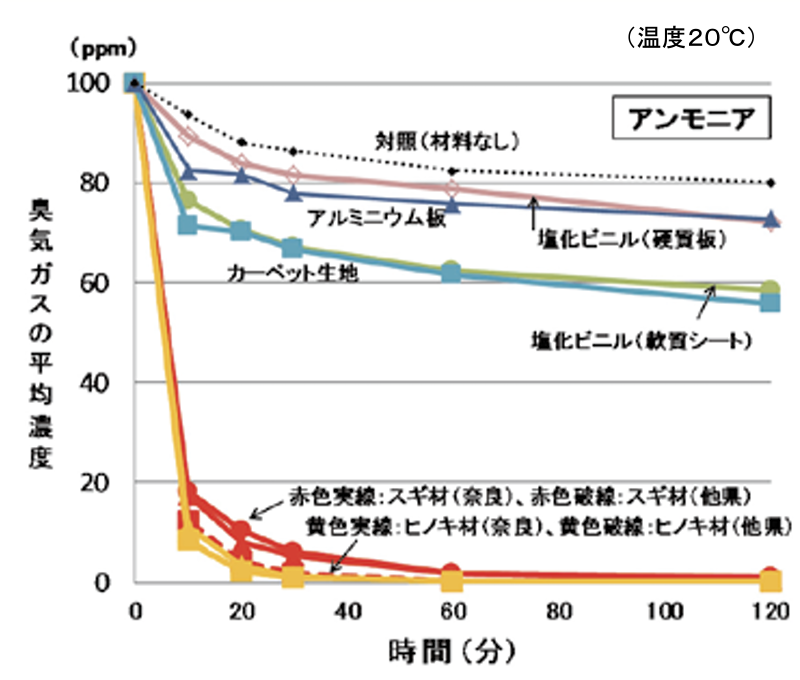

香りによるリラックス効果・消臭効果

天然杉に多く含まれる香り成分「フィトンチッド」には、脳活動や自律神経活動を鎮静化する効果があります。

また、悪臭の元となる物質を分解する作用があるため、消臭効果も期待できます。

特に、トイレ臭や生ゴミ臭、アンモニア臭には効果が高く、奈良県の調査によると、天然杉材は、アンモニアの臭気を10分で80%以上、30分で90%以上除去できるという結果もあるほどです。

施工しやすい・加工しやすい

杉は、建築資材として用いられる木材の中でも柔らかく軽いため、現場加工しやすく、運搬時や施工時の作業負担を軽減できます。

そのため、細かいスペースの床材にも採用しやすい点が魅力です。

また、広い面積でも、効率的に施工できるため、工事コストの削減も期待できるでしょう。

高品質な材料を安定的に入手しやすい

2021年3月ごろから始まったウッドショックの際には、世界的に木材価格が高騰した上に、入手も困難になり、建築業界、特に住宅業界へ大きなダメージを与えました。

そのような事態でも、国産材である杉材を原料とした資材は、比較的安定して材料を入手できます。

また、運輸が国内に限るため、原油高など世界情勢に伴う価格高騰のリスクも、輸入材より低いと言えます。

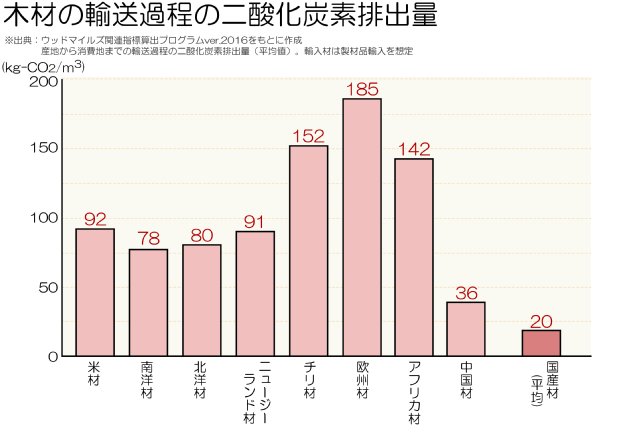

日本においては運搬におけるエネルギー量を削減できる

国産である杉材は、海を超える長距離の運搬が必要ないため、「伐採→加工→施工」に至るまでの消費エネルギーを大幅に削減できます。

そのため、杉フローリング材を積極的に使うことは、地球温暖化解決へ貢献できるとも言えるのです。

〈おすすめコラム〉

国産材利用でSDGs達成を目指す。メリット・デメリットから活用方法まで徹底解説

「地産地消を“建築”で実現」10のメリットや関連する補助金を紹介

無垢杉フローリングのデメリットや注意点は?

杉材は、性能面・施工面・環境面でメリットがある反面、採用する前に知っておくべきデメリットや注意点もあります。

設計デザインの際には、取り扱い方法などを十分説明する必要があるでしょう。

無垢杉フローリング材の欠点は、以下の2点です。

- 柔らかいため、キズがつきやすい

- 空隙率が高いため、温度や湿度による収縮が大きい

ただし、使っていくうちに自然に付くキズが“味になる”と敢えて採用するケースもありますし、浅いキズであれば研磨などで補修できます。

温度・湿度による収縮を最小限に抑えるためには、じっくり乾燥させた杉板を原料としたフローリング材を選ぶことがポイントです。

柏田木材の杉フローリング材は、時間をかけて天然乾燥したのちに中温乾燥を施すことで、美しい色合いを最大限に引き出し、さらに反りや木口割れなどの収縮リスクを最小限に抑えられる点が特徴です。

さらに、擦り傷を防ぐ「UV塗装」や、凹みキズへの耐性を高める「ハードコート塗装」のオプションをご用意していますので、キズが気になる施設へ無垢杉フローリングを採用されたい方は、ぜひご相談ください。

杉フローリングを後悔しないためのポイントや注意点

杉板フローリングを採用する際は、事前に経年変化やお手入れ方法を理解しておくことをおすすめします。

また、空間用途によっては、無垢杉フローリングが適さない場所もあります。

後でトラブルにならないように、これから紹介するポイントを踏まえて床材を選んでください。

お手入れ方法・表面塗装の種類を知っておく

無塗装の無垢杉フローリングの多くは水拭きなどの清掃はあまり好ましくありません。

日常のお手入れとしては、乾拭きや硬く絞った雑巾で拭きあげる程度に止めましょう。

しつこい汚れには、薄めた中性洗剤を使うこともできますが、無塗装品ですとシミになる可能性があるため、まずは目立たない場所で試してみてください。

ナチュラル思考の方に人気のオイル塗装や蜜蝋ワックスは、あくまでも木材の乾燥を防ぐためのものであり、表面の耐久性を高めることはできません。

キズや汚れを付きにくくするためには、表面をコーティングできる塗装を施しましょう。

- 「ウレタン塗装」

ウレタン系樹脂塗料で、着色・クリア塗装どちらの場合も表面に塗膜を形成するため、汚れ防止に効果的です。 - 「UV塗装」

紫外線照射によって即硬化する特殊な塗料を用いて、ウレタン塗装よりも厚い塗膜を形成します。凹みへの耐性はウレタン塗装と変わりありませんが、擦り傷などは付きにくくなります。自然な風合いを残しつつ防汚性・耐薬品性を高められる「オスモUVオイル塗装」も人気です。 - 「ハードコート塗装」

ウレタン塗料にパルプやガラス繊維を混ぜ込んだ塗料を用いて、厚めの塗膜を形成します。自然な風合いは少々落ちますが、凹みキズが付きにくくなります。

柔らかくキズが付きやすい無垢杉板フローリングですが、塗装によって耐汚性・耐久性を高められます。

経年変化を知っておく

杉材は、紫外線によって日焼けしやすい樹種です。

新しい状態ですと、樹皮に近い辺材は白褐色、中心に近い心材は赤みのある褐色で、色のコントラストが明確ですが、経年によって全体的に黄褐色へ変色し、色ムラは無くなります。

また、木肌が柔らかい杉材ならではの特徴として、人がよく踏む部分は木目部分の模様が浮き出る現象(浮造り(うづくり))が起こり、独特な味わいとなる点もポイントです。

杉材の経年変化は風合いが増すため決して悪いものではありませんが、施主様へ事前に説明しておかなければ、トラブルになる可能性もあるため気をつけましょう。

床暖房と合わせる場合は要注意

杉材は断熱性が高いため、無垢フローリングの厚さによっては床暖房が温まるまで時間がかかる可能性があります。

また、床暖房非対応のフローリング材ですと、熱が加わることで反りや歪みなどの変形リスクも否めません。

そのため、床暖房を設置する部分の床材は、より慎重に検討してください。

水まわりへの採用は変色のリスクも

無塗装の無垢杉フローリング材を水まわり空間へ採用すると、水ハネによってシミが付く可能性があります。

オイル塗装や蜜蝋塗装をすれば多少防げますが、完璧ではありません。

そのため、水まわりへ採用する場合は、必ず塗装仕上げの床材を選びましょう。

ただし、塗装品でも目地に多量の水が入り込むと急激に床材が膨張し、床鳴りの原因となる可能性があるため、注意してください。

作りたいイメージに合わせて「節なし・節あり」を選ぶ

杉材は白褐色をしているため、節が目立ちやすい樹種です。

構造材で用いる場合は、節ありは節なしに比べて強度が劣りますが、フローリング材は強度面で大きな差はありません。

ただし、仕上がりの雰囲気が異なりますので、イメージに合わせて「節あり・節なし」を選びましょう。

節ありの方が節なしと比べると伸縮しやすいため、多少の変形リスクがあります。

その分、節なしの方が高値で取引されるため、価格に差が出る可能性もありますので、コスト面も合わせて検討してください。

- 節あり

ナチュラルで素朴な雰囲気に仕上がるため、洋風デザインに合います。 - 節なし(無節)

すっきりとした印象に仕上がるため、白木を基調とした和風建築におすすめです。 - 上小節(じょうこふし)

直径約10㎜以下程の節が1mにつき1個程度ある材料を指し、洋風・和風どちらにもマッチします。

幅の広さによってイメージが変わる

フローリング材の幅によって、仕上がりの印象が変わります。

多くのメーカーは、「120mm」「150mm」「300mm」などのラインナップを用意しており、基本的には幅広の方が価格は高めです。

幅の広いフローリング材ほど、目地の間隔が大きくなって、空間の広がりを強調できます。

ただし、狭い場所に幅広のものを施工すると、加工が増えて材料ロスが発生するため注意してください。

杉フローリングの選び方|産地・品質・価格

無垢杉フローリングと言っても、商品によって品質は異なります。

また、産地によっても色味や特性が違うため、じっくり吟味して材料を選びましょう。

では、材料選びの際のポイントを紹介します。

産地

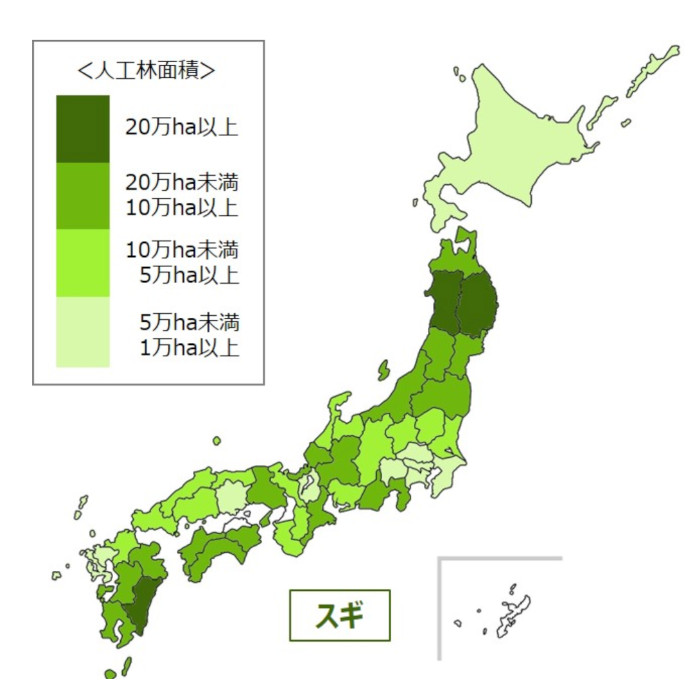

日本固有の樹種である杉材は、北は北海道、南は九州まで幅広い地域で生育しています。

そのため、産地も数多い点が特徴です。

秋田杉・日光杉・霧島杉・屋久杉・吉野杉など、ブランド化している杉がいくつもありますが、色味などが異なりますので、無垢杉フローリング材を選ぶ際は、それぞれを比較してみてください。

見た目の美しさに定評があるのは、奈良県産の「吉野杉」です。

辺材は白褐色で他の産地とそれほど違いはありませんが、心材はピンク味がかっており、辺材との境界がはっきりしています。

〈おすすめコラム〉

〈奈良県が世界に誇る“吉野杉”の内装材〉特徴やメリットは?そのほか気になる疑問を解説

品質

無垢杉フローリング材を選ぶ際のチェックポイントは、「目合い(木目)の美しさ」と「色合いの良さ」です。

目合いは、節の数や木目の均一さ・密度などで評価でき、「無地(節なし)」「上小節(直径6mm程度の節が2mあたり1個)」「一等(節あり)」の3つで分類されるケースが一般的です。

節が少なく、均一で緻密な「無地」ほど高品質とされていますが、デザインイメージによっては敢えて「一等」のものを選ぶケースも少なくありません。

色合いの良さは、産地による違いだけではなく、木材の乾燥方法によっても変わります。

伐採してすぐに人工乾燥によって急激に水分を飛ばすと、“渋”が抜けずに色がくすみがちです。

一方、自然乾燥で数ヶ月かけてじっくり乾燥させた杉材は、“渋”が抜けて美しい淡紅色に仕上がります。

時間をかけて乾燥させた杉材は、変形リスクも少ないため、より良質な木材として取引されています。

価格

杉材は、一般的に品質と価格が比例しており、安価なものほど品質は落ちてしまいます。

そのため、空間ごとに床材のグレードを分けるのもおすすめです。

例えば、リビングなど人の目につきやすく出入りが頻繁な場所には、高品質で高価なフローリング材を施工し、納戸などは安価なフローリング材を選定するなど、ご予算に応じて調節すると良いでしょう。

高品質かつ高価なブランド杉としては、秋田杉や吉野杉が知られています。

柏田木材は、吉野杉の産地でもある奈良県を拠点としているため、運輸コストを最小限に抑え、高品質な杉フローリング材をお求めやすい価格でご提供しています。

ご予算に合わせた材料をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

国産材である“杉”を使うと補助金対象となる可能性も

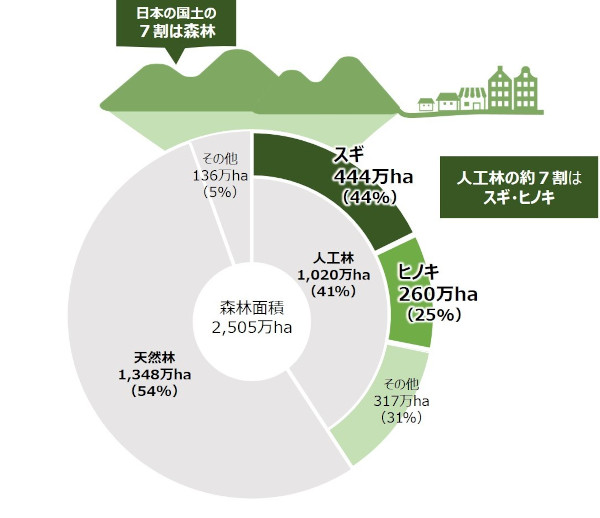

杉は、日本固有の樹種であり、国内の人工林においては43%もの森林面積を占めています。

森林の持続可能性を高め、脱炭素化社会の実現に近づけるために、政府は国産材・県産材・地域材の活用を推奨しており、いくつもの補助事業が行われています。

そのため、無垢杉フローリング材を採用する場合は、利用できる補助金があるか確認しましょう。

以下の都道府県では、独自の補助金がありますので、ぜひ詳細をご確認ください。

- 福井県(県産材を活用したふくいの住まい支援事業(新築)・県産材のあふれる街づくり事業(民間施設))

- 埼玉県(県産木材活用住宅等支援事業)

- 福岡県(ふくおか県産材家づくり推進助成制度)

- 富山県(とやまの木で家づくり支援事業)

- 新潟県(新潟県産材の家づくり支援事業)

- 岐阜県(ぎふの木で家づくり支援事業(県内新築タイプ)・ぎふの木で家づくり支援事業(県外新築タイプ))

- 広島県(県産材消費拡大支援事業)

- 宮城県(県産材利用サステナブル住宅普及促進事業(住宅支援)・県産材利用サステナブル住宅普及促進事業(リフォーム支援))

- 長野県(木づかい空間整備事業 ※令和5年度は未実施)

- 石川県(いしかわの森で作る住宅推進事業・いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業)

- 静岡県(しずおか木の家推進事業)

- 山梨県(県産材利用促進事業費補助金)

- 岩手県(いわて木づかい住宅普及促進事業・いわての木があふれる空間づくり事業補助金)

※補助金の支給要件は事業によって異なりますので、詳しくは自治体や運営団体にご確認ください。

柏田木材のある奈良県では、吉野杉やその他県産木材を使用するプロジェクトに対して、建築場所を県の内外問わず、補助金を支給しています。

- 奈良県|公共施設における県産材利用に係る支援

(対象:学校・老人ホーム、保育所、福祉ホームなどの社会福祉施設・病院又は診療所・体育館などの運動施設・図書館などの社会教育施設・駅や高速道路サービスエリア等の旅客施設)

乾燥方法にまでこだわった高品質な“柏田木材”の杉フローリング

私たち“柏田木材工業株式会社”は、建材を中心に木製品の開発・製造支援を行う会社です。

1950年創業以来、高品質で施工面・コスト面まで考慮した商品をご提供し続けてきました。

自社製品の製造販売だけではなく、木製製品のOEM・特注製造・研究開発を通じて、お客様の木材に関わるビジネス課題を解決いたします。

● 加工・接着・着色・塗装を自社にて一貫対応いたします。

● ウレタン塗料だけではなく、UV塗料・オイル塗料・屋外用塗料など様々な塗料に対応いたします。

● お客様からの材料支給にも対応いたします。

● 加工前の材料保管・加工後の製品保管を自社倉庫にて行います。

● お客様のご要望に合わせて樹種・形状・塗装仕様のご提案をいたします。

“県産材・地域材”の活用

柏田木工所として創業して以来培った知識とネットワークを活かし、県産材や地域材の利用にも積極的に取り組んでいます。

以下のような地産材を用いた実績がございますので、ぜひご相談ください。

- 奈良県産杉

- 奈良県産桧

- 信州産唐松

- 吉野杉

- 吉野桧

立地による“リーズナブルな価格”の実現

私たちが工場を構えるのは、奈良県五條市。

銘木として知られる吉野杉の産地とも近い、林業・製造業が盛んな地域です。

そのため、良質な木材を最低限の輸送コストで入手できるため、お客様にもコスパの高い木質内装建材をご提供できます。

倉庫管理による“施工効率性アップ”

羽目板材などは長尺な建材であるため、現場での置き場確保にお困りのケースも少なくありません。

早めに納品すれば、作業スペースに影響がでてしまうこともあるでしょう。

柏田木材では、材料の一時保管場所として、自動倉庫による管理を導入しています。

必要なものを必要なタイミングで現場へ納品できるため、施工効率性アップが期待できるだけではなく、工期遅延のリスクを防げます。

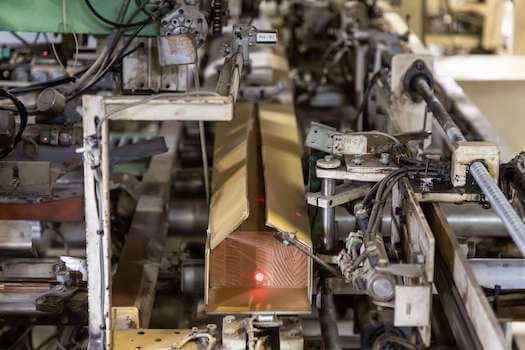

全工程を自社工場で行う“品質安定性”

木材の切削・接着・着色・塗装を全て自社工場で行っているため、品質のばらつきや手作業による人工の増加、工程間での運搬による時間や費用のロスを最小限に抑えられます。

全工程を自社で管理しているため、高い品質安定性を保証できる点が私たちの誇りです。

多彩で環境に配慮した“塗装レパートリー”

塗装も自社で行うため、仕上げ選定についてもぜひご相談ください。

複数種の塗装サンプルの作成や、オリジナル着色のご提案など、豊富な塗装レパートリーを組み合わせ、お客様のイメージを実現化するお手伝いをいたします。

また、「バイオマスボイラー」による自然を無駄にしないクリーンな熱源確保や、水性塗料を用いた着色技術、高耐久で低汚染なUV塗装・オスモUV塗装の導入によるVOC削減など、環境へ配慮した技術も積極的に導入しています。

工期・予算・デザインに合わせた“材料選定のご提案”

柏田木材は、自社製品を販売するだけに留まらず、お客様のご要望や課題を伺いながら仕様を共に決めていく“開発支援”や、“特注製造”も行っています。

そのため、材料選定やデザイン構想段階から製造まで一貫したサポートをご提供。

「こんな材料があればいいのに」というお悩みを解決するお手伝いをいたします。

まとめ

無垢杉フローリング材は、温かみある風合いだけではなく、調湿性や断熱性など、快適な室内空間を作る上で欠かせない性能も持ち合わせています。

また、国産材の利用によって、安定的に高品質な材料を手に入れられる点もポイントです。

ただし、採用する際にはメリットだけではなく、デメリットにも着目してください。

お手入れ方法や経年変化を理解した上で採用すると、後からトラブルになるリスクを抑えられます。

高品質な無垢杉フローリング材をお探しの方は、“柏田木材”へご相談ください。

が、長年培った経験と知識を活かし、お客様のご予算・設計デザインに合う木質建材をご提案いたします。

「木質系建材を使いたいが既製品では難しい」

「国産材を使いたいがコスト面などでハードルが高い」

「希少樹種を使いたいが必要量の材料が確保できない」

「ウッドインテリアを採用したいが耐久性が心配」

そんなお悩みを抱えている企業様を、私たちがしっかりサポートいたします。