〈ウレタン塗装+木材〉メリット・デメリットや経年変化、その他塗料との違いを解説

木材の表面を保護する塗料はいくつかありますが、その中でも最も一般的なのが「ウレタン塗装」です。

DIYからプロの建築現場まで、幅広く採用されています。

しかし、そのメリットやデメリット、経年変化などについて、知らない方もいらっしゃるでしょう。

そこで、今回は「木材のウレタン塗装」のメリット・デメリットや、他の塗料との違い、経年変化やお手入れ方法、塗り替えについて、木材のプロが詳しくお話しします。

木の魅力を生かした設計デザインを検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

● ウレタン塗装は、価格面・意匠性・施工性においてメリットがあります。

● 木材にウレタン塗装を施す場合は、デメリットについても事前に知っておくことが大切です。

● 私たち「柏田木材」は、1950年に奈良県で創業以来、県産材・地域材を利用した高品質な木質建材を製造しており、ウレタン塗装やその他の特殊塗装も全て自社工場で行なっています。

コンテンツ

ウレタン塗装のメリットは?樹脂塗装とは?

「ウレタン塗装」とは、ウレタン樹脂が含まれている塗料を用いる“造膜系塗装”です。

DIY塗料から本格的なプロ用塗料まで種類が豊富で、様々なシーンに用いられています。

木材にウレタン塗装を施すメリットは、主に9つです。

「擦りキズに強い」

密着性が高く、厚みのある塗膜が表面に形成される

「汚れ・シミがつきにくい」

樹脂成分によって塗膜表面の耐水性が高まる

「表面保護力が高い」

樹脂成分によって木材の伸縮にある程度追従できるため、塗膜がひび割れにくい

「塗装によって木材が変形しにくい」

浸透性塗料と比べると、塗装によって木材の含水率が変わりにくく、割れや反りが発生しにくい

「光沢が美しい」

“艶消し”や“超低グロス”、“10分艶”まで光沢度合いが選べるため、デザインや部位によって使い分けられる

「価格がリーズナブル」

広く普及している塗料であるため、比較的安価である

「扱いやすい」

水性塗料は水で希釈できるため、現場でも扱いやすく保管しやすい

「耐薬品性が高い」

性質上薬品に触れても変質・変色しにくいため、工場や実験室などの仕上げにも適している

「種類が豊富で特性を付加した商品が多い」

抗ウイルス塗料・ノンスリップ塗料・針葉樹向けハードコート塗料など、機能性塗料が豊富

木材は、無塗装で雨に晒され続けると、腐朽・シロアリ被害を受け、耐久性が大きく低下します。

また、紫外線に当たる場所は、短期間で色褪せして美観を損ねかねません。

室内に施工する場合でも、汚れやキズが付きやすい点は事実です。

そのため、木材には保護塗装が欠かせず、ウレタン塗料はその汎用性やコスト、施工性の面でメリットが多く、多種多様な現場に採用されています。

〈関連コラム〉

屋外へ木材を使う場合は塗装が必須|その理由や塗料種類について解説

ウレタン塗装のデメリット

ウレタン塗装には耐水性やコスト、意匠性においてメリットがありますが、一方で事前に知っておかなくてはいけないデメリットもあります。

「繊細なテクスチャーを表現しにくい」

浸透性塗料と比べると塗膜が分厚いため、天然木の持つ繊細な凹凸や触り心地を維持しにくい

「紫外線によって劣化しやすい」

塗料に含まれる樹脂は紫外線によって変質しやすいため、屋外や室内の直射日光が当たる場所では、10年程度で風化してくる

「耐久性は低め」

塗膜は弾力性があるものの硬さはないため、引っ掻きキズは付きやすい

「高温多湿な環境では施工・塗料保管しにくい」

湿度の高い環境では塗膜が発泡したり滑らかにならなかったりする可能性があり、極端に暑い場所では表面だけ急速に乾燥してひび割れが発生する可能性がある

「表面の質感が無機質」

手に触れる表面は樹脂(プラスチック)なので、無垢材の質感はなくなる

このように、万能のように思われるウレタン塗装も、塗装する部位によってデメリットが目立ってくるリスクがあります。

また、いくら施工性が高くても、現場の温度・湿度環境によっては、高品質な仕上がりが実現できない可能性もあるのです。

「ウレタン塗装が一般的」と言っても、全ての木部に適しているとは限りません。

木の質感を活かしたい場所には浸透系塗料を採用するなど、適材適所の塗料選びが重要です。

ウレタン塗装の施工に適した環境でなければ、工場で塗装された材料をおすすめします。

木材にウレタン塗装する場合の注意点|経年変化・お手入れ・屋外・補修

現場で木材にウレタン塗装を採用する際、塗装した後のことも知っておくことをおすすめします。

そこで、ここでは経年変化や耐用年数、お手入れ方法、屋外塗装、再塗装について詳しく見てみましょう。

経年変化

ウレタン塗装は、紫外線によって塗膜の弾力性が失われ、年数が経つとひび割れて保護能力が低下します。

また、塗料によって黄色く変色する「黄変タイプ」もあるため注意しましょう。

ただし、変色が少ない「無黄変タイプ」もあります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 黄変タイプ塗料 | 安価で塗膜が厚くなりやすい | 経年によって黄変しやすい |

| 無黄変タイプ塗料 | 経年による黄変が少ない | 高価で分厚い塗膜を形成しにくい |

変色しにくい「無黄変タイプ」で耐久性の高い肉厚な塗膜を作ろうとすると、黄変タイプよりも塗装回数を増やさなくてはならず、コストがかかります。

逆に、「黄変タイプ」は、変色する代わりに少ない回数で分厚い塗膜を形成できます。

そのため、効率やコストの面から「黄変タイプ」を選ぶケースが多いと言えるでしょう。

変色が目立たないようにする方法として、ウォルナットやチークなど暗い色味の木材や、木目がはっきりしている木材を採用するのがおすすめです。

逆に、桧やメープルのように明るい色味の木材を選ぶと、どうしても変色が目立ってしまいます。

そのため、コスト・性能を踏まえて、ウレタン塗料と相性の良い樹種の木材を選ぶことが重要です。

耐用年数(屋内・屋外)

風雨や紫外線に当たりやすい屋外では「耐用年数8~10年」、屋内の場合は「耐用年数15〜20年」程度です。

耐用年数を迎えると、表面が劣化してひび割れ、樹脂が剥離し始めます。

ここで特記すべき点は、ウレタン塗料には「屋内用と屋外用がある」という点です。

屋内用は人体への影響が少ない反面、耐水性や耐候性は劣ります。

一方、屋外用は耐水性や耐候性が高い分、化学物質が多めです。

屋外に屋内用塗料を使うと、数年も経たないうちに塗膜が劣化してしまうので注意しましょう。

お手入れ方法

ウレタン塗装されている木材の表面をお手入れする場合は、柔らかい布に希釈した中性洗剤を含ませ固く絞り、汚れを拭き取りましょう。

その際、水分を表面に残さないように、すぐ乾拭きするのがポイントです。

ウレタン塗膜は弾力があり分厚いので、化学雑巾やウレタンスポンジで擦ると、細かいキズがつく可能性があるため注意してください。

また、溶剤(シンナー、ベンジン、アルコールなど)には弱いため、しつこい汚れがついても使わないようにしましょう。

塗膜の一部が溶けて部分的に艶がなくなったり変色したりしてしまいます。

補修・再塗装

部分的に塗装補修したり、劣化した部分を再塗装したりする場合は、塗膜表面を紙やすりなどで研磨(ケレン)して、浮いた塗膜はしっかり剥がした上で塗装を重ねましょう。

ケレン作業を怠ると、新しく塗った塗膜がすぐに剥がれる可能性があります。

その他塗装との違いを比較|シリコン塗料・オイル塗料・自然塗料・ラッカー塗料・UV塗装

木材の仕上げとして用いられる塗料は、ウレタン塗料だけではありません。

そのほかにも、シリコン塗料やオイル塗料、自然塗料、ラッカー塗料、UV塗料などがあります。

では、それぞれのメリットとデメリットを比較してみましょう。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| ウレタン塗料 | ・安価で塗膜が厚くなりやすい ・耐水性が高い ・木材の伸縮などにも追従できるためひび割れしにくい ・塗料のレパートリーが豊富 | ・耐久性や耐熱性は低い |

| シリコン塗料 | ・塗膜が硬く剥がれにくい ・耐久性や耐候性が高い | ・ウレタン塗料よりも弾性が低いため、塗膜がひび割れやすい ・ウレタン塗料よりも高価 |

| オイル塗料 自然塗料 | ・木材に塗料が染み込んで着色されるため、木の質感や調湿硬化はそのまま残る ・人体や環境への悪影響がない | ・造膜系塗料ではなく浸透系塗料なので、表面に塗膜は形成されず、保護能力は低い(汚れや擦りキズがつく) ・耐水性や耐久性、耐薬品性、耐熱性はない |

| ラッカー塗料 | ・溶剤が揮発して硬化するため、薄い塗膜を作りやすく、木の質感が残りやすい | ・耐久性が低く、耐水性・耐熱性もない ・溶剤に揮発性有機化合物(VOC)を用いるため、人体や環境へ悪影響を及ぼす |

| UV塗料 | ・他の塗料とは異なり、短時間で硬化するため、ウレタン塗料よりもさらに分厚い塗膜を形成できる ・耐久性、耐水性、耐汚性、耐熱性が高い | ・大掛かりな設備が必要なので、現場塗装できない ・高価で対応できるメーカーが限られる ・一度硬化すると塗膜が剥がれにくいため、再塗装が難しい |

このように、木材への塗装と言っても、使う塗料によってメリット・デメリットは大きく異なります。

そのため、予算や施工部位、工期などを考慮して、適した塗料を選ぶことが重要です。

工期短縮や高品質の維持を重視する現場では、工場塗装品がおすすめです。

柏田木材は、木質建材へのウレタン塗装からUV塗装、不燃塗装など、多種多様な塗装を全て自社で行なっています。

複数種の塗装サンプルの作成や、オリジナル着色のご提案など、豊富な塗装レパートリーを組み合わせ、お客様のイメージを実現化できる点が弊社の強みです。

弊社では、高品質な塗装済み不燃木材をご提供するために、以下の点を重視しています。

また、バイオマスボイラーによる自然を無駄にしないクリーンな熱源確保や、水性塗料を用いた着色技術、高耐久で低汚染なオスモUV塗装の導入によるVOC削減など、環境へ配慮した技術も積極的に導入しています。

ウレタン塗装に関するよくある質問|体に悪い?防水性は?

最後に、ウレタン塗装に関して多くの方からご質問いただく点にお答えします。

ぜひ、塗料選定の参考にしてください。

Q.「体に悪い」って本当?

インターネットなどでウレタン塗装について調べると、「体に悪い」という言葉を見かけるかもしれません。

ウレタン樹脂は人の肌に触れても害が出ることはないとされています。

問題は、塗料に含まれる硬化剤です。

硬化剤に含まれる“イソシアネート化合物”は長期間吸い続けると、ぜんそくや過敏性肺炎を引き起こし、皮膚へ触れると痛みや腫れ、水疱ができる恐れがあります。(参考:厚生労働省|職場の安全サイト)

ただし、このイソシアネート化合物が人体に影響を及ぼすのは、塗料として硬化していない状態、つまり硬化剤が揮発している途中に限られます。

つまり、塗装されて固まった後であれば、剥がれた塗膜を口にしない限り、体に悪いということはありません。

ウレタン塗装を現場塗装する場合は、作業員だけではなく近隣への配慮が必要です。

人通りの多い現場や周囲に建物が密集している現場では、人体への影響も踏まえて、工場でウレタン塗装された木材を使うのがおすすめです。

現場に納品する時点では既に塗膜が完全に硬化しているため、イソシアネート化合物による危険性はありません。

Q.防水性はある?

ウレタン塗膜は劣化していない限り高い耐水性・撥水性を発揮しますが、防水性は期待できません。

ウレタン防水塗料は、木部の仕上げに使われるウレタン塗料と全く異なる塗料だからです。

また、耐水性・撥水性も塗膜の劣化とともにその機能が低下して、木部へ水分が浸透し、腐朽やシロアリ被害を引き起こす可能性があります。

そのため、木材を湿気から守るためには、定期的な塗り替えが欠かせません。

まとめ

木材へウレタン塗装することで、耐水性が高まり、汚れや擦りキズが付きにくくなります。

ただし、部位に合わせて適切な塗料を選ぶ必要がありますし、定期的な塗り替えも欠かせません。

意匠性や品質を高めたい方におすすめなのが、「工場でウレタン塗装された木材」です。

現場塗装のように天候や施工技術による仕上がりムラがなく、乾燥期間(養生期間)も必要ないため、工期短縮につながります。

“柏田木材”は、国内外から良質な木材を仕入れ、長年培った経験と知識を活かし、お客様のご予算・設計デザインに合う木質建材をご提案しています。

塗装も全て自社で行なっていますので、多彩な塗装ラインナップより、ご要望に合うものをご提供できる点が強みです。

「木質系建材を使いたいが既製品では難しい」

「国産材を使いたいがコスト面などでハードルが高い」

「希少樹種を使いたいが必要量の材料が確保できない」

「ウッドインテリアを採用したいが耐久性が心配」

そんなお悩みを抱えている企業様を、私たちがしっかりサポートいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

品質・コスト・エコ全てにこだわった“柏田木材”の木質建材

私たち“柏田木材工業株式会社”は、建材を中心に木製品の開発・製造支援を行う会社です。

1950年創業以来、高品質で施工面・コスト面まで考慮した商品をご提供し続けてきました。

自社製品の製造販売だけではなく、木製製品のOEM・特注製造・研究開発を通じて、お客様の木材に関わるビジネス課題を解決いたします。

● 加工・接着・着色・塗装を自社にて一貫対応いたします。

● ウレタン塗料だけではなく、UV塗料・オイル塗料・屋外用塗料など様々な塗料に対応いたします。

● お客様からの材料支給にも対応いたします。

● 加工前の材料保管・加工後の製品保管を自社倉庫にて行います。

● お客様のご要望に合わせて樹種・形状・塗装仕様のご提案をいたします。

“県産材・地域材”の活用

柏田木工所として創業して以来培った知識とネットワークを活かし、県産材や地域材の利用にも積極的に取り組んでいます。

以下のような地域材の活用実績がございますので、ぜひご相談ください。

- 奈良県産杉

- 奈良県産桧

- 吉野杉

- 吉野桧

- 信州産唐松

〈関連コラム〉

国産材利用でSDGs達成を目指す。メリット・デメリットから活用方法まで徹底解説

「地産地消を“建築”で実現」10のメリットや関連する補助金を紹介

立地による“リーズナブルな価格”の実現

私たちが工場を構えるのは、奈良県五條市。

銘木として知られる吉野杉の産地とも近い、林業・製造業が盛んな地域です。

そのため、良質な木材を最低限の輸送コストで入手できるため、お客様にもコスパの高い木質内装建材をご提供できます。

倉庫管理による“施工効率性アップ”

羽目板材などは長尺な建材であるため、現場での置き場確保にお困りのケースは少なくありません。

早めに納品すれば、作業スペースに影響がでてしまうこともあるでしょう。

柏田木材では、材料の一時保管場所として、自動倉庫による管理を導入しています。

必要なものを必要なタイミングで現場へ納品できるため、施工効率性アップが期待できるだけではなく、工期遅延のリスクを防げます。

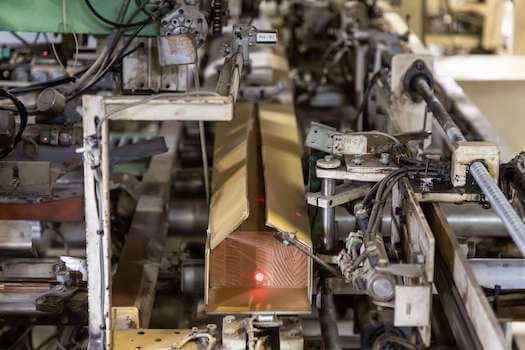

全工程を自社工場で行う“品質安定性”

木材の切削・接着・着色・塗装を全て自社工場で行っているため、品質のばらつきや手作業による人工の増加、工程間での運搬による時間や費用のロスを最小限に抑えられます。

全工程を自社で管理しているため、高い品質安定性を保証できる点が私たちの誇りです。

工期・予算・デザインに合わせた“材料選定のご提案”

柏田木材は、自社製品を販売するだけに留まらず、お客様のご要望や課題を伺いながら仕様を共に決めていく“開発支援”や、“特注製造”も行っています。

そのため、材料選定やデザイン構想段階から製造まで一貫したサポートをご提供。

「こんな材料があればいいのに」というお悩みを解決するお手伝いをいたします。