【無垢フローリング VS 複合フローリング】メリット・デメリットや価格、耐用年数、お手入れ方法を比較

住宅などの内装を検討する際、「無垢フローリングと複合フローリング、どちらにするか」で迷う方もいるでしょう。

「無垢フローリングがおしゃれで、複合フローリングは量産型」という印象を持つ方がいるかもしれませんが、近年はそうとも言い切れません。

そこで、今回は「無垢フローリングと複合フローリング」について、それぞれのメリット・デメリットや、種類・価格・メンテナンス性などの違いを“木材のプロ”が徹底解説します。

木の魅力を生かした設計デザインを検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

● 無垢フローリングと複合フローリングには、ともにメリットとデメリットがあります。

● 無垢フローリングと複合フローリングには、種類や価格、耐汚・耐キズ性、お手入れ方法、経年変化に違いがあるため、施工場所に合わせて適切な床材を選ぶことが重要です。

● 私たち「柏田木材」は、1950年に奈良県で創業して以来、国内外から上質な木材を仕入れ、高品質な無垢フローリング材と複合フローリング材を製造販売しております。

コンテンツ

無垢フローリングとは?メリット・デメリット

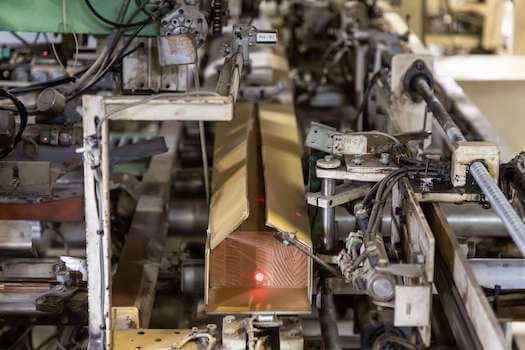

「無垢フローリング」とは、丸太から切り出した材木を、乾燥させて羽目板形状へ加工した床材です。

基本的には、乾燥・裁断しかしていないため、見た目と質感はまさに“天然木そのもの”です。

● ナチュラルな見た目である

● 豊富な樹種から選べる

● 吸い付くような触り心地が楽しめる(素足で歩いても気持ちいい)

● 経年変色によって趣や味わいがプラスされる

● 天然素材なので工業製品のような廃盤がなく、永続的に部分張替えできる

● 断熱性・保温性・調湿性が高い

● “木の香り”成分(フィトンジットなど)によるリラックス効果を得られる

● 紫外線の吸収率が高いため、窓から入る日差しを和らげる

● 音の吸収率が高く、反響しにくい

● 浅いキズなら研磨補修できる

このように、無垢フローリングには多方面のメリットがあります。

ただし、併せて採用前に知っておいた方が良いデメリット・注意点がある点もポイントです。

● 水(湿気)や熱(乾燥)に弱く、床材の含水率変動によって変形しやすい(例:反り・伸縮による目地の開き・床鳴り)

● 樹種によってはコストが高い(希少価値の高い樹種や輸入材など)

● 表面が乾燥するとささくれ立つ可能性がある(オイル塗装などのメンテナンスが必要)

● 同じ樹種でも色むらが気になるものもある(生育地で色味が変わる)

● 施工が難しい(材料の状態を見て、さらに変形リスクも踏まえて施工しなくてはいけない)

無垢フローリングは、住宅はもちろん、公共施設・商業施設においても採用事例が増えていますが、デメリットや注意点を知った上で採用することをおすすめします。

〈おすすめコラム〉

“無垢杉フローリング”のメリット・デメリットと選定ポイント|お手入れ方法・経年変化についても

無垢材を採用する前に知っておくべき“デメリット”とは?床材・壁材・天井材を選ぶ際の注意点を解説

複合(合板)フローリングとは?メリット・デメリット

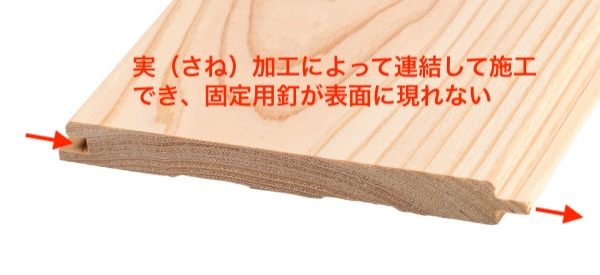

「複合(合板)フローリング」とは、素材の異なる表面材と基材を張り合わせた床材で、形状や基本的な施工方法は無垢フローリングと変わりません。

表面材と基材の組み合わせによって、多くの製品が販売されています。

| 表面材 | ・天然木を薄くスライスしたもの(挽板・突板) ・化粧シート(オレフィンシートなど) |

| 基材 | ・集成板 ・合板 |

では、メリットとデメリットを見てみましょう。

● 挽板フローリングや突板フローリングであれば、木目や色合いは無垢フローリングと変わらない

● カラーや柄のレパートリーが豊富(木目柄だけではなく石柄なども)

● 表面加工の種類が豊富(耐キズ・耐汚コーティングやペット対応フロア、車椅子対応フロアなど)

● 希少性の高い樹種でもまとまった量を確保しやすい

● 無垢フローリング材よりも変形リスクが少ない

複合フローリング材は製造過程で無垢フローリングよりも人の手が加わっています。

しかし、天然木を表面材にしているものは、見た目において無垢材とそれほど違いはありません。

しかし、表面の光沢が目立つものもあるため、無垢材同様のマットな風合いをイメージしている方は、必ず現物サンプルを確認しましょう。

● 無垢フローリング材よりも踏み心地が冷たく硬い

● 木の香りは感じられない

● 調湿効果は少ない

● 廃盤になる可能性があるため、将来部分張替えしにくい

天然木を表面材としたフローリングは、見た目において無垢フローリングと遜色ないものの、踏み心地や触り心地に差が出ます。

そのため、「素足で過ごしたい」「小さなお子さんがいる」方は、両方の触り心地をサンプルで比較しましょう。

無垢フローリングと複合フローリングの違い

無垢フローリングと複合フローリングは、どちらも一長一短です。

そのため、どちらを選べばいいか判断しきれない方も少なくないでしょう。

そこで、それぞれの「種類・価格・汚れやキズ・耐用年数・お手入れ方法・経年変化」をキーワードに、細かく比較してみましょう。

種類

無垢フローリングは、輸入材・国産材ともに希少性のある樹種から作られた床材ですと大量入手できない可能性があります。

そのため、分譲マンションや公共施設など、同じ品質・見た目のフローリングを広範囲に施工しなくてはいけない場合には注意が必要です。

床暖対応やペット対応、滑り止め加工されたタイプなどの機能性床材ですと、さらに選択肢は絞られます。

一方、複合フローリングの表面材は、丸太をスライスした挽板・突板なので、1本の丸太から無垢材よりも広い面積の材料を確保できます。

そのため、希少性のある樹種でも無垢フローリングよりもまとまった量を確保しやすいのです。

また、表面加工のレパートリーも豊富なので、多くの選択肢からデザイン・価格に合う床材を選べます。

選択肢の観点だけで言えば、「複合フローリング」が有利です。

樹種・カラー・表面加工が豊富なので、多くの種類から材料を選べます。

価格

価格は、天然木の使用量が多い無垢フローリングの方が高めです。

ただし、無垢フローリングは樹種や産地によって、複合フローリングは表面加工によって、価格が変わります。

そのため、全ての製品において無垢フローリングが高く、複合フローリングが安いとは限りません。

一般的には「無垢フローリング」の方が高い傾向があります。

ただし、価格帯は様々なので、まずは予算に合う「無垢フローリング・複合フローリング」どちらもチェックすることをおすすめします。

見た目と性能どちらを優先するかによって、適した床材は異なります。

汚れやキズ

無垢フローリングも複合フローリングも、表面を保護コーティングすれば耐汚性・耐キズ性・耐摩耗性は上がります。

ただし、汚れやキズがつきにくい塗装は、基本的に膜が厚く質感も冷たいため、無垢の質感が損なわれがちです。

そのため、無垢フローリングには、オイル塗装など膜厚のない塗装が選ばれ、結果的にシミや汚れ、擦りキズが付きやすくなってしまいます。

対して、複合フローリングは、耐汚・耐キズコーティングに特化した製品が多いため、日常生活では気になるほどの大きな汚れやキズは付きにくいでしょう。

また、コーティングによって多少撥水性があるため、シミも付きません。

ただし、複合フローリングは、表面材が薄いため、キズがついても研磨による補修はできません。

一方、無垢フローリングの利点は、浅いシミ・キズでしたら研磨で目立たなくなります。

重いものや鋭利なものを落とした場合の凹みキズについては、複合フローリングの方が少々有利と言えるでしょう。

なぜなら、複合フローリングは、基材にMDFやHDFなどの硬い素材を用いているため、凹みキズがつきにくいからです。

無垢フローリングは、踏み心地が柔らかい代わりに、凹みキズはつきやすい点は否めません。

汚れ・シミ・擦りキズの付きにくさは「無垢フローリング・複合フローリング」の違いではなく、塗装の種類によって左右されます。

弊社では、一般的なオイル塗装よりも汚れ・シミに強い「オスモUVオイル塗装」が可能です。

耐用年数

無垢フローリングは、オイル塗装などのメンテナンスをすれば、50〜60年は張替え不要です。

また、部分張り替えしやすいため、所々張り替えれば、それ以上の耐用年数も期待できるでしょう。

一方、複合フローリングは、挽板・突板・化粧シートなどの表面材が薄いため、早ければ10〜15年で劣化が目立ち始めます。

ささくれや褪色、乾燥によるひび割れなどが現れたら、張り替え時期です。

店舗や賃貸物件など、短期間で張り替える可能性のある建物には「複合フローリング」がおすすめです。

対して、ずっと同じフローリング材と付き合い、経年変化を思い出として楽しみたい方には「無垢フローリング」をおすすめします。

お手入れ方法(掃除・ワックスがけ)

無垢フローリングは、基本的に掃除機やほうきでの掃除が基本です。

それでも落ちない汚れがついた場合は、固く絞った雑巾で水拭きし、その後速やかに乾拭きして水分を留めないようにしましょう。

また、乾燥防止のために定期的なオイル塗装や蜜蝋ワックス掛けが必要な床材もあります。(一般的なワックスが使用できません)

一方、複合フローリングは、シミが付きにくいため、水拭きや中性洗剤を使った掃除もできます。

また、表面加工された床材は基本的にワックス掛け不要なので、定期的なメンテナンスをする必要はありません。

汚れやすい場所や定期的なメンテナンスの難しい場所には「複合フローリング」がおすすめです。

ただし、最近トレンドのインダストリアルインテリア(※)やラスティックインテリア(※)には、多少汚れがついてもそれが味となる、マットな見た目の「無垢フローリング」を選ぶのも良いでしょう。

※インダストリアルインテリア:ヴィンテージデザインの一種で、工業的で無骨な中にもシンプルなデザインを取り入れたインテリアで、キズ加工された床材を使うことも

※ラスティックインテリア: ナチュラルで朴訥とした印象のウッドインテリアで、あえてビンテージ加工された床材を使うことも

経年変化

木質フローリングと切っても切り離せないのが「経年変化」です。

無垢フローリングは、日焼けによる変色や、使い込むことで表面に油分が浮き出て艶感が増す現象が起こります。

表面材が天然木である挽板・突板フローリングも、日焼けによる変色は避けられません。

そのため、「10年後に家具を動かしたらフローリングの色違いが激しい」ということは十分考えられるでしょう。

無垢フローリング・複合フローリングどちらにおいても、樹種によって淡色化するものと濃色化するものがあるため、事前に経年変色についてもチェックしてください。

無垢フローリングと複合フローリングはどちらも経年変色しますが、無垢フローリングは上から塗装できるため、10年後・20年後に着色塗装して色褪せや色むらを目立たなくできます。

〈おすすめコラム〉

なぜ木材は経年変化する?色・強度の変化や原因について“木材のプロ”が解説

無垢・複合フローリングはどちらも手がける“柏田木材”へご相談を

私たち“柏田木材”は、無垢フローリング材と複合フローリング材のどちらも製造しています。

だからこそ、現場ごとにより適切な木質床材をご提案できるのです。

柏田木材が1950年創業以来ご愛顧いただいている理由は、ずばり多彩で高品質な製造技術にあります。

“こだわり”を実現できる多彩な特注加工・OEM製造

柏田木材では、既成フローリング材の販売に加えて、特注加工やOEM製造も承っています。

数量によっては、以下の点をご指定いただくことも可能です。

- サイズ(板幅や長さ)

- 表面加工(うづくり加工・きしみや床鳴り防止・ラスティック仕上げ)

- 単板厚さ

- 木目の選択(板目・柾目など)

- 溝(繋ぎ目)の目立たない仕様

- 木材の産地(国産材や地域材など)

施工効率をアップさせたい、継ぎ目の少ない美しい仕上げにしたいという方におすすめなのが、エンドマッチ4,000mの長尺タイプです。

レパートリー豊富な塗装・表面加工ラインナップ

柏田木材では、塗装工程も自社工場にて行っています。

一般的なウレタン塗装やオイル塗装だけではなく、大きな機材の必要なUV塗装も自社で行うため、高品質な仕上がりをご提供できる点が弊社の強みです。

各種機能性特殊塗装も承っています。

- 汚れ防止塗装(UV塗装・オスモUV)

- キズ防止塗装(UV塗装・ハードコート)

- ペット対応塗装(ノンスリップ塗装・オスモUV)

- シミ防止塗装(UV塗装・オスモUV)

- 滑り止め加工(ノンスリップ塗装)

- 日焼け防止塗装(セラウッド塗装)

- 木目の選択(板目・柾目など)

- 溝(繋ぎ目)の目立たない仕様

- 木材の産地(国産材や地域材など)

環境配慮型建材

柏田木材が本社を構えるのは、吉野杉や吉野桧などの銘木産地とも近い林業が盛んな奈良県五條市です。

奈良の木をはじめとした国産材にこだわり、環境配慮型建材を製造販売しています。

| 国産材・地域産材の活用 | 森林大国である日本の資源を活用することで、健全な森林経営の実現や林業・製材業の活性化に貢献します。 また、輸入木材の使用を極力抑えることで、運輸エネルギーやCO2の排出量削減に努めています。 |

| バイオマスボイラーによる熱源の確保 | 生産に必要な熱源としてバイオマスボイラーを採用。 石油由来の燃料を使用せず、生産で発生した端材を燃料としています。 |

| 水性着色剤・UV塗料の導入 | 木材への着色・塗装の際には水性着色剤や無溶剤UV塗料を積極的に使用しています。 溶剤を含まない塗装や塗着効率の良い塗装を採用することによって、資源の消費を最小限に抑えた製造を行っています。 |

〈おすすめコラム〉

〈吉野桧〉500年以上使い続けられている理由と特徴・他産地との違いについて解説

〈奈良県が世界に誇る“吉野杉”の内装材〉特徴やメリットは?そのほか気になる疑問を解説

柏田木材の製品と取り組み

柏田木材工業株式会社は、建材を中心に木製品の開発・製造支援を行う会社です。

1950年創業以来、高品質で施工面・コスト面まで考慮した商品をご提供し続けてきました。

自社製品の製造販売だけではなく、木製製品のOEM・特注製造・研究開発を通じて、お客様の木材に関わるビジネス課題を解決いたします。

● 加工・接着・着色・塗装を自社にて一貫対応いたします。

● ウレタン塗料だけではなく、UV塗料・オイル塗料・屋外用塗料など様々な塗料に対応いたします。

● お客様からの材料支給にも対応いたします。

● 加工前の材料保管・加工後の製品保管を自社倉庫にて行います。

● お客様のご要望に合わせて樹種・形状・塗装仕様のご提案をいたします。

“県産材・地域材”の活用

柏田木工所として創業して以来培った知識とネットワークを活かし、県産材や地域材の利用にも積極的に取り組んでいます。

以下のような地域材の活用実績がございますので、ぜひご相談ください。

- 奈良県産杉

- 奈良県産桧

- 吉野杉

- 吉野桧

- 信州産唐松

〈おすすめコラム〉

国産材利用でSDGs達成を目指す。メリット・デメリットから活用方法まで徹底解説

「地産地消を“建築”で実現」10のメリットや関連する補助金を紹介

立地による“リーズナブルな価格”の実現

私たちが工場を構えるのは、奈良県五條市。

銘木として知られる吉野杉の産地とも近い、林業・製造業が盛んな地域です。

そのため、良質な木材を最低限の輸送コストで入手できるため、お客様にもコスパの高い木質内装建材をご提供できます。

倉庫管理による“施工効率性アップ”

羽目板材などは長尺な建材であるため、現場での置き場確保にお困りのケースは少なくありません。

早めに納品すれば、作業スペースに影響がでてしまうこともあるでしょう。

柏田木材では、材料の一時保管場所として、自動倉庫による管理を導入しています。

必要なものを必要なタイミングで現場へ納品できるため、施工効率性アップが期待できるだけではなく、工期遅延のリスクを防げます。

全工程を自社工場で行う“品質安定性”

木材の切削・接着・着色・塗装を全て自社工場で行っているため、品質のばらつきや手作業による人工の増加、工程間での運搬による時間や費用のロスを最小限に抑えられます。

全工程を自社で管理しているため、高い品質安定性を保証できる点が私たちの誇りです。

工期・予算・デザインに合わせた“材料選定のご提案”

柏田木材は、自社製品を販売するだけに留まらず、お客様のご要望や課題を伺いながら仕様を共に決めていく“開発支援”や、“特注製造”も行っています。

そのため、材料選定やデザイン構想段階から製造まで一貫したサポートをご提供。

「こんな材料があればいいのに」というお悩みを解決するお手伝いをいたします。

まとめ

無垢フローリング材と複合フローリング材には、ともにメリットとデメリットがあります。

ただし、種類や価格、耐汚・耐キズ性、お手入れ方法、経年変化に違いがあるため、施工場所に合わせて適切な床材を選ぶことが重要です。

“柏田木材”では、無垢フローリング材と複合フローリング材のどちらも製造しているからこそ、木材のプロとしてお客様のご予算・設計デザインに合う木質床材をご提案できます。

「木質系建材を使いたいが経年変化が心配」

「既製品の材料では設計デザインにフィットしない」

「国産材を使いたいがコスト面などでハードルが高い」

「希少樹種を使いたいが必要量の材料が確保できない」

「ウッドインテリアを採用したいが耐久性が心配」

そんなお悩みを抱えている企業様を、私たちがしっかりサポートいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。