外壁の杉板は塗装すべき?しないべき?それぞれのメリット・デメリットを解説

近年、住宅だけではなく中規模以上建築物の外壁へ杉板材が採用される事例が増えています。

しかし、事例によって無塗装のままと塗装仕上げにしているものがあり、どちらにすべきか迷う方も多いでしょう。

そこで、今回は「杉板外壁」について、メリット・デメリットや、塗装した場合とそうでない場合の違いを詳しく解説します。

そのほか、杉板外壁に関して多くの方からいただく「焼杉・塗料種類・DIY」についてなど、気になる疑問にもお答えします。

木の魅力を生かした設計デザインを検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

● 杉板張り外壁には、メリットとデメリットの両方があるため、設計デザインへ採用する場合は両方を知っておくことが重要です。

● 杉板張り外壁を無塗装にするか塗装仕上げにするかは、デザイン性・メンテナンス性・耐久性を踏まえて決めましょう。

● 私たち「柏田木材」は、1950年に奈良県で創業して以来、国内外から上質な木材を仕入れ、高品質な木質建材を製造販売しております。

コンテンツ

杉板張り外壁とは?

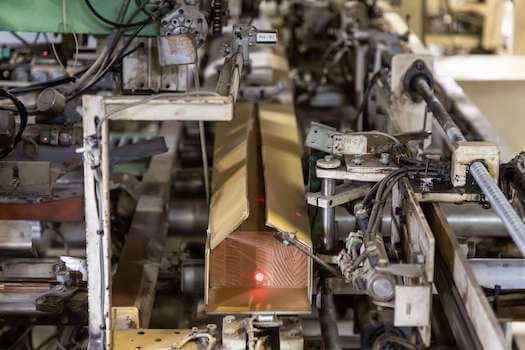

「杉板張り外壁」とは、羽目板状に加工した杉材を外壁の仕上げ材として使う手法です。

杉板張り外壁の歴史は古く、数百年前から一般的に住宅や神社仏閣の外装仕上げとして施工されてきました。

ところが、より安価な工業製品が次々と生まれ、さらに防火上の規制が増えたことで、採用事例は減少しまいました。

しかし、時代の流れとともに不燃木材の技術が進歩し、国が木材利用を促進していることから、関連法規が更新され、近年は建物規模や用途問わず採用事例は決して少なくありません。

杉は、国内の人工林で最も生息している樹種であることから、国産材にこだわる現場への採用事例が目立ちます。(参考:林野庁|森林の適正な整備・保全の推進)

〈おすすめコラム〉

板張り外壁のメリット・デメリットとは?法22条地域・経年劣化・メンテナンス方法など

杉板張り外壁のメリット|デザイン・費用・耐久性・SDGs

杉板張り外壁の採用事例が増えている理由は、ずばり多方面におけるメリットがあるからです。

では、一つずつ詳しく解説します。

ナチュラルな風合い

外装材として一般的に使われる材料は、コンクリート(モルタル)・タイル・金属サイディングなど色々ありますが、その中でも杉板張りはナチュラルな風合いが魅力です。

最近は無機質なアルミなどと組み合わせるデザインもトレンドです。

比較的リーズナブル

外壁仕上げ材の中でも、杉板は比較的リーズナブルなため、広範囲への採用におすすめです。

| 外装材 | 価格目安 (材料+工事費) |

|---|---|

| 窯業系サイディング | 9,000~10,000円/㎡ |

| 金属系サイディング | 8,000~12,000円/㎡ |

| 木質系サイディング (杉板張り) | 7,000~10,000円/㎡ |

また、木材の中でも杉板は安価な点もポイントです。

木目や色合いが似ているヒノキと比較しても、その価格は大きく異なります。

| 樹種 | 価格目安 (材料+工事費) |

|---|---|

| ヒノキ | 17,200円/㎥ |

| スギ | 12,700円/㎥ |

〈おすすめコラム〉

〈吉野桧〉500年以上使い続けられている理由と特徴・他産地との違いについて解説

軽くて加工しやすい

杉は、多くの木材の中でも比重が小さく、軽くて柔らかい樹種です。

| 樹種 | 比重 (全乾状態) |

|---|---|

| ホワイトオーク | 0.73 |

| イエローバーチ | 0.67 |

| ミズナラ | 0.63 |

| メープル | 0.61 |

| ケヤキ | 0.58 |

| クリ | 0.51 |

| ヒノキ | 0.41 |

| パイン | 0.37 |

| スギ | 0.34 |

ホワイトオークとスギを比較すると、およそ半分程度の重さです。

そのため、建物へかかる荷重を抑えられ、施工効率性も上がります。

部分張り替えしやすい

杉板は天然素材であるため、永続的に“廃盤”になりません。

そのため、劣化した部分のみ部分張り替えができます。

一方、工業製品である金属・窯業サイディングは、メーカーのラインナップが変われば同じ色柄が手に入らなくなる可能性があります。

また、コンクリート(モルタル)は、セメント・混和材・細骨材の銘柄や微妙な排分量の違いによって、グレーの色調範囲内で濃淡ができることは避けられません。

そのため、後から部分補修すると、その部分が目立ってしまう可能性があります。

※杉板も部分張り替えしたばかりでは周囲との色違いがありますが、経年とともに根立たなくなってきます。

耐用年数が長い

杉板は、環境条件さえ揃えば30〜50年ほどの耐用年数です。

適切なメンテナンスを定期的に施し、部分取り替えを繰り返せば、100年以上もつ可能性もあります。

実際に、自社仏閣など数百年現存している杉板張り外壁は珍しくありません。

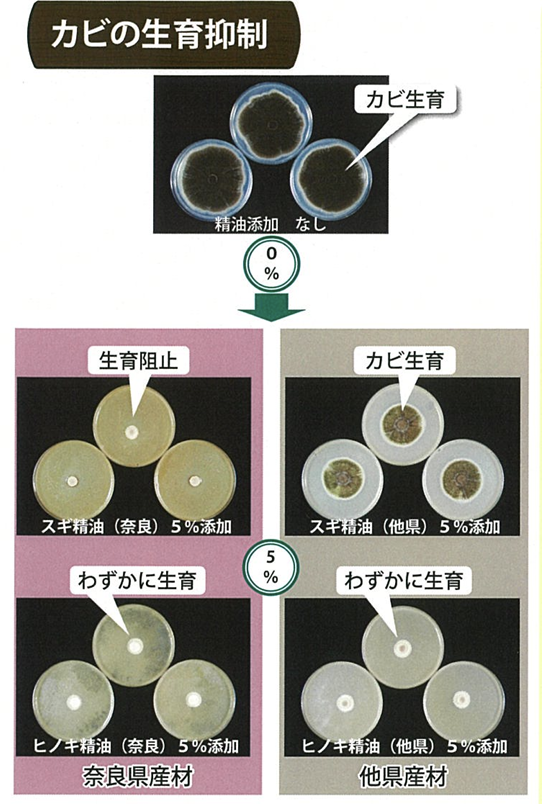

防カビ性が高い

銘木として知られている奈良県の吉野杉をはじめとした高品質な杉板には、フィトンジットと呼ばれる精油成分が多く含まれます。

フィトンジットには、高い防カビ性があることが認められていることから、高品質な杉板は、高湿気にさらされる外壁材に適した材料と言えるでしょう。

〈おすすめコラム〉

〈奈良県が世界に誇る“吉野杉”〉特徴やメリットは?そのほか気になる疑問を解説」

経年変化によって外観デザインに“趣”が増す

杉板は、無塗装の状態ですと施工直後は白褐色ですが、徐々にグレーがかった色へ変化していきます。

さらに年月が経つと、それが濃くなっていき、黒色化します。

この変色によって、建物の外観に趣がプラスされ、愛着が増していくことが期待できます。

〈おすすめコラム〉

【杉板外壁を後悔しないためのポイント】デメリット・対策や経年変化について解説」

国産材利用によって建物の価値が高まる

杉林は、日本国内における人工林面積の44%を占めるほど多く育てられており、建材として加工されています。

国産材を建築へ利用することは、「地方経済の活性化・運輸エネルギーの削減」をもたらすため、SDGs実現へ大きく貢献できます。

また、さらに産地を限定した地産材(地域材)を取り入れると、その土地の人に愛される建築物になるでしょう。

〈おすすめコラム〉

地産地消を“建築”で実現」10のメリットや関連する補助金を紹介

地球温暖化解決につながる

杉板材を外壁へ採用すると、建物における木材利用率が上がり、「森林の活性化・温室効果ガス削減」につながります。

森林は、定期的に植林→生育→伐採→植林…のサイクルが継続されることで、活性化するからです。

森が活性化すると、より多くのCO2を吸収(固定)するため、地球温暖化対策として有効とされています。

〈おすすめコラム〉

国産材利用でSDGs達成を目指す。メリット・デメリットから活用方法まで徹底解説

杉板張り外壁のデメリット・注意点

杉板張り外壁には多くのメリットがある反面、事前に知っておいていただきたいデメリットや注意点もあります。

変形リスクがある

外壁に使われる杉材は板状で薄いため、乾燥と湿潤が繰り返されると簡単に反りなどの変形が起こります。

そのため、直射日光や雨の当たりやすい場所は、特に注意が必要です。

日射熱や雨の影響を最小限に抑えるために、杉板外壁を採用する場合は軒を長く伸ばすなどの工夫をしましょう。

ただし、軒を伸ばすと、壁の上側は日光・雨が当たらず、下側は当たることで、経年変化の差が激しくなるという側面もあります。

そのため、無塗装の杉板を採用する場合は注意が必要です。

湿潤環境に弱い

杉板は、長い時間、湿潤環境にさらされると、カビ・シロアリ(蟻害)・藻・腐朽などを引き起こします。

そのため、湿度の上がりやすい場所は、外壁から植栽や塀を離すなど、風通しをよくするように注意してください。

また、防虫剤や防腐剤が注入された材料を選定することも重要です。

変色する

先ほど、杉板の変色をメリットとして紹介しましたが、外壁全面が均一に変色するとは限りません。

変色によって後からクレームになることもあるため、事前に施主様への十分な説明も重要です。

部分的に色むらができる可能性もあるので、気になる場合は着色塗装をしましょう。

耐火性が低い

不燃加工されていない外壁用杉板には、耐火性がほとんどありません。

木材断面が大きい場合は、木のゆっくり燃え進む特性を利用して、耐火性を確保する燃えしろ設計という手法もありますが、薄い外壁用杉板ではそうもいきません。

そのため、建築基準法上の規定に係る場合は、不燃加工された杉板を採用しましょう。

〈おすすめコラム〉

【木造の耐火建築物】基準・関連告示を紹介|外壁の材料選びについても

外壁の杉板は塗装すべき?しないべき?塗装・無塗装の違い

杉板張りの外壁を採用する事例が増えていますが、その中でも無塗装と塗装仕上げの事例に分かれます。

それぞれ、見た目以外にメンテナンス性や耐用年数にも違いがありますので、詳しく紹介します。

外壁の杉板を無塗装仕上げにする場合

無塗装の杉板は、杉本来の色合いや経年変化を楽しめます。

変色や表面の風化などは避けられませんが、それが“味”と捉えられる場合もあるのです。

また、無塗装でしたら、定期的な塗り替えなどのメンテナンスは必要ありません。

ただし、防虫・防腐処理してある杉材を用いても、それらの効果は永続的ではありません。

公共施設・商業施設など、外壁の細かなチェックが難しい建築物の場合は、定期点検やメンテナンスが行き届かず、劣化が早まる可能性もあるので注意しましょう。

外壁の杉板を塗装仕上げにする場合

杉板へ塗装を施すと、経年による変色や色むらが目立たず、湿度の影響も受けにくくなります。

最近はクリアで塗装感が分かりにくく、マットな仕上がりになる表面保護塗料も増えているため、無塗装に近い風合いにしたい方におすすめです。

さらに、塗装した瞬間に経年変化後の外観に変色していく塗料もあります。(例:ウッドロングエコ)

ただし、一度塗装すると、塗膜の劣化に合わせて定期的な再塗装が必要です。

屋外でしたら3〜5年周期で塗り替えするのが理想的とされています。

デザイン的な着色塗装は、雨垂れによる黒ずみや水ハネのシミが目立ちにくくなる点がメリットです。

また、無塗装の状態よりも耐水性が高まるため、定期的な再塗装さえ心がければ、外観に意匠性が求められこまめなメンテナンスが難しい公共施設・商業施設に適しています。

〈おすすめコラム〉

〈ウレタン塗装+木材〉メリット・デメリットや経年変化、その他塗料との違いを解説

杉板張り外壁に関するFAQs|焼杉・塗料の種類・DIY

外壁用杉板材を塗装するかどうかは、デザインや建物規模によって異なります。

ここでは、多くの方からいただく杉板外壁の塗装に関する質問を紹介します。

Q.「焼杉材にも塗装は必要?」

焼杉(やきすぎ)とは、杉板の表面を敢えて焼き焦がした外壁材で、漆黒な見た目はシンプルモダンなデザインと相性がよく、最近人気が高まっています。

焼杉材の表面は炭化しているため、シロアリや腐朽に強い点がメリットです。

そうなると、表面保護の塗装が必要ないと思われるかもしれませんが、紫外線によって炭化層が徐々に風化して雨で流れ落ちてしまうため、黒色を維持したい場合は、やはり保護塗装が必要です。

また、年数が経ち炭化層が薄くなれば、通常の杉板同様に防虫・防腐処理しなくてはいけません。

そのため、焼杉の外壁を長持ちさせたい場合は、5年程度に一度は再塗装をしましょう。

Q.「杉板張り外壁におすすめの塗料と使えない塗料は?」

杉板張り外壁に用いられる塗料は、「クリアもしくは着色」「浸透系もしくは造膜系」に分類されます。

それぞれ長所と短所があるため、適材適所で塗料を選定しましょう。

| クリア塗料 | ・杉材本来の風合いを楽しめる上に、表面を保護できる ・木材自体が経年変化によって退色するため、施工初期の色合いは維持できない ・紫外線による影響を受けやすい(劣化しやすい) ・表面をしっかりカバーする造膜系塗料がおすすめ(例:ガードラック透明・S-100) ・浸透系クリア塗料は、木材の灰色を生かしたデザインにする場合は有効だが、塗料によっては、均一に変色しない可能性がある |

| 着色塗料 | ・色むらや経年変色を目立たなくできる ・紫外線による劣化を顔料で食い止められる ・木目を活かせる浸透系着色塗料がおすすめ (例:キシラデコール・ノンロット・ガードラック・バトン・レナー) |

| 浸透系塗料 | ・自然な仕上がりになる ・メンテナンス性が高い(そのまま重ね塗りが可能) ・造膜系塗料よりも塗り替えの間隔が短い |

| 造膜系塗料 | ・再塗装時にサンディング(ケレン処理)で既存塗膜を除去しなければいけない(重ね塗りできない) ・紫外線吸収剤が多く含まれているため、劣化を食い止められる (ウレタン塗装は黄化するため注意) ・浸透系塗料よりも塗り替えの間隔が長い(耐久性が高い) |

このように、塗料によってそれぞれメリットとデメリットが異なるため、デザイン性や耐久性、メンテナンス性のどれを重視するかによって適した塗料が異なります。

そのため、杉板張り外壁を塗装する場合は、木材と塗装の両方に精通したメーカーへ相談しましょう。

Q.「杉板張り外壁はDIYで塗装できる?」

無塗装の杉板を施工後にDIYで塗装する場合、造膜系塗料を用いると、サンディング(ケレン)不足によって塗膜がすぐに剥離したり、塗膜厚さが均等に仕上がらなかったりする可能性があります。

浸透系塗料は見た目では仕上がりの良し悪しが分かりにくいかもしれませんが、塗布量が足りないと、表面保護能力を十分発揮できません。

また、現場塗装(施工後塗装)では、木口部分は塗装できないため、そこから雨水が染み込んで腐朽などを招くリスクも考えられます。

そのため、杉板張り外壁を塗装仕上げにしたい場合は、新築時に工場で塗装されたものを採用し、そのあとはプロへ再塗装を依頼する方法がおすすめです。

“施工効率化・長寿命化”を高める柏田木材の外壁用杉板材

柏田木材の外壁用杉板材は、工場塗装を施すため「均一な塗膜厚さ」「仕上がりの美しさ」「木口や裏面などを含む完全な6面塗装」を兼ね備えています。

そのため、意匠性・防水性・防腐性・防虫性の高い点が特徴です。

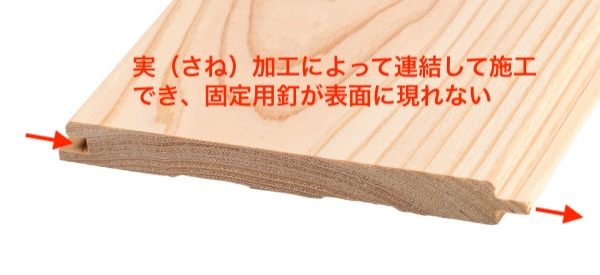

また、エンドマッチ4000mmの長尺品も取り揃えているため、一般的な1,818mmもしくは2,424 mmの材料と比べると、省施工性に優れ、繋ぎ目の少ない美しい仕上がりを実現できます。

以下のオーダーにも対応できますので、どうぞお気軽にご相談ください。

- 杉材の国産材指定

- 幅・厚さの指定

- 板目もしくは柾目の指定

- 無垢材・集成材・複合材の指定

柏田木材は、1950年に奈良県で創業して以来培った高い「木材選定・加工技術・塗装技術」を持つ木質建材メーカーです。

自社製品の製造販売だけではなく、特注製造やOEM製造、技術開発など、多岐にわたって建築プロジェクトをサポートいたします。

木質建材は“柏田木材”へご相談を

柏田木材工業株式会社は、建材を中心に木製品の開発・製造支援を行う会社です。

1950年創業以来、高品質で施工面・コスト面まで考慮した商品をご提供し続けてきました。

自社製品の製造販売だけではなく、木製製品のOEM・特注製造・研究開発を通じて、お客様の木材に関わるビジネス課題を解決いたします。

● 加工・接着・着色・塗装を自社にて一貫対応いたします。

● ウレタン塗料だけではなく、UV塗料・オイル塗料・屋外用塗料など様々な塗料に対応いたします。

● お客様からの材料支給にも対応いたします。

● 加工前の材料保管・加工後の製品保管を自社倉庫にて行います。

● お客様のご要望に合わせて樹種・形状・塗装仕様のご提案をいたします。

“県産材・地域材”の活用

柏田木工所として創業して以来培った知識とネットワークを活かし、県産材や地域材の利用にも積極的に取り組んでいます。

以下のような地域材の活用実績がございますので、ぜひご相談ください。

- 奈良県産杉

- 奈良県産桧

- 吉野杉

- 吉野桧

- 信州産唐松

〈関連コラム〉

国産材利用でSDGs達成を目指す。メリット・デメリットから活用方法まで徹底解説

「地産地消を“建築”で実現」10のメリットや関連する補助金を紹介

立地による“リーズナブルな価格”の実現

私たちが工場を構えるのは、奈良県五條市。

銘木として知られる吉野杉の産地とも近い、林業・製造業が盛んな地域です。

そのため、良質な木材を最低限の輸送コストで入手できるため、お客様にもコスパの高い木質内装建材をご提供できます。

倉庫管理による“施工効率性アップ”

羽目板材などは長尺な建材であるため、現場での置き場確保にお困りのケースは少なくありません。

早めに納品すれば、作業スペースに影響がでてしまうこともあるでしょう。

柏田木材では、材料の一時保管場所として、自動倉庫による管理を導入しています。

必要なものを必要なタイミングで現場へ納品できるため、施工効率性アップが期待できるだけではなく、工期遅延のリスクを防げます。

全工程を自社工場で行う“品質安定性”

木材の切削・接着・着色・塗装を全て自社工場で行っているため、品質のばらつきや手作業による人工の増加、工程間での運搬による時間や費用のロスを最小限に抑えられます。

全工程を自社で管理しているため、高い品質安定性を保証できる点が私たちの誇りです。

工期・予算・デザインに合わせた“材料選定のご提案”

柏田木材は、自社製品を販売するだけに留まらず、お客様のご要望や課題を伺いながら仕様を共に決めていく“開発支援”や、“特注製造”も行っています。

そのため、材料選定やデザイン構想段階から製造まで一貫したサポートをご提供。

「こんな材料があればいいのに」というお悩みを解決するお手伝いをいたします。

まとめ

様々な建築物への採用事例が増えている杉板外壁ですが、メリットだけではなくデメリットや注意点もあるので、事前に両方を知っておくことが肝心です。

また、無塗装と塗装仕上げでは、見た目だけではなくメンテナンス性や耐用年数が異なるため、外観デザインを考える際には、どちらにするか総合的に判断する必要があります。

“柏田木材”は、木材のプロとして、国内外から良質な木材を仕入れて長年培った経験と知識を活かし、お客様のご予算・設計デザインに合う木質建材を販売しています。

塗装も全て自社で行なっていますので、多彩な塗装ラインナップより、ご要望に合うものを提供できる点が強みです。

「木質系建材を使いたいが経年変化が心配」

「既製品の材料では設計デザインにフィットしない」

「国産材を使いたいがコスト面などでハードルが高い」

「希少樹種を使いたいが必要量の材料が確保できない」

「ウッドインテリアを採用したいが耐久性が心配」

そんなお悩みを抱えている企業様を、私たちがしっかりサポートいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。