【木材と建築の関係】種類・特徴とメリット・デメリットを解説|木造化・木質化についても

日本では、古くから建築に木材が使われており、木造技術や木を使ったインテリア内装デザインは、世界でも高く評価されています。

しかし、木材と建築の関係性やメリット・デメリットは、まだまだ世間に浸透していないのが現状です。

そこで、今回は「木材と建築の関係性」に着目して、メリットやデメリット・注意点や、建築に使われる木材の種類について詳しく解説します。

木の魅力を生かした設計デザインを検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

●「建築の木造化」や「内装の木質化」によって、環境面・快適面・経済面におけるメリットを得られます。

● 木質建材を選ぶ際は、事前にデメリットや注意点を知り、適切な材料を選ぶことが重要です。

● 私たち「柏田木材」は、1950年に奈良県で創業して以来、国産材・県産材・地域材を利用した高品質な木質建材を製造販売しております。

コンテンツ

建築に木材を使う“13”のメリット

日本において、木造住宅は全体の60%ほどを占めるほど、建築と木材は切っても切り離せません。

最近は、学校や病院、オフィスビルなど、大規模な建築物も木造で建てられるケースが増えています。

なぜなら、木造・木質化された建築物には、多くのメリットがあるからです。

建築に木材を利用するメリットは、主に13点あります。

- 施工後にコンクリートのような養生時間が必要なく、短工期で作業が天候や温度に左右されにくい

- 木材を積極的に利用すると、森林サイクル(循環性)が活性化して森が元気になる ※1

- 森が元気になると、木の成長過程で多くのCO2を吸収し、地球温暖化防止につながる ※1

- 金属やコンクリート等その他の建材よりも、LCCO2(ライフサイクルCO2:製造・輸送・販売・使用・廃棄・再利用の全工程で発生するC02量)が少ない ※2

- 金属やコンクリート等その他の建材よりも、建設時の消費エネルギー量が少ない ※3

- 木材は、この世で数少ない「リサイクル」「リデュース」「リユース」の全てができる素材であるため、SDGsの観点からも有利になる※4

- 火災時の加熱による強度低下が緩やか(外周から炭化して完全に燃え尽きる前に鎮火する)

- 光の反射率が低いため、仕上げ材に使うと目の負担が少ない ※5

- 程よい硬さなので、床材に使うと体への衝撃や負担が少なく、怪我や事故のリスクを抑えられる ※5

- 木材には吸音性があるため、嫌な音を軽減できる ※5

- 木に含まれる精油成分の香りには鎮静作用があるため、リラックス効果や集中力アップを期待できる ※5

- 木は伐採後も自然な調湿効果を発揮するため、室内の湿度調整に効果的

- 木材は経年と共に質感や色が変化していくため、愛着が増す

- 森林大国である日本においては、国産材の利用促進は地方経済の活性化につながる

※1 参考:林野庁|木材の利用の促進について

※2 参考:一般社団法人ウッドマイルズフォーラム|建設時における木造住宅の二酸化炭素排出量

※3 参考:林野庁|木材利用の動向(1)

※4 Recycle(原材料としての再利用)・Reduce(廃棄物の発生抑制)・Reuse(再使用)参考:林野庁|木材は環境にやさしい

※5 参考:林野庁|木材は人にやさしい

このように、構造体や内装材や仕上げ材、家具の材料へ木材を取り入れると、環境面や快適面、経済面においていくつものメリットを得られるのです。

〈おすすめコラム〉

「地産地消を“建築”で実現」10のメリットや関連する補助金を紹介

建築に木材を使うデメリットや注意点

建築への木材利用にはたくさんのメリットがあるため、官民ともにその促進を進めています。

ただし、建築の構造材や内装材へ木材を採用する場合には、事前に知っておかなくてはいけないデメリットもあるのです。

- 木材は天然素材であるため、品質や見た目にムラがある

- 乾燥方法や保存環境によって、湿度変化に伴う伸縮や反りなどの変形リスクがある

- 金属やコンクリート等その他の建材よりも、経年変化が目立つ

- 価格や流通量が変動しやすい(ウッドショックなど)

これらのポイントを十分理解した上で採用しないと、施工後にトラブルへ発展する可能性がありますので、十分注意してください。

〈おすすめコラム〉

なぜ木材は経年変化する?色・強度の変化や原因について“木材のプロ”が解説

〈木目の種類〉特徴の違いや見分け方・選び方について木材のプロが徹底解説

【2023年最新情報】ウッドショックは終了した?木材価格の推移と2024年以降の予想

良質な木質建材を選ぶためには、豊富な知識と経験が欠かせません。

“柏田木材”は、1950年創業以来、コスト・品質・環境に配慮した木質建材を製造販売しておりますので、商品選定やOEM・特注製造、納まりについてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

建築に使われる木材|無垢材・集成材・CLT・突板・挽板

建築へ用いられる木質建材は、主に3種類に分けられます。

それぞれ、用途や特徴が異なりますので、適切な材料を選びましょう。

無垢材

木を製材して乾燥させてそのまま使う材料で、質感や見た目はまさに“木そのもの”です。

構造材・内装材・家具材など、多種多様な目的で活用されています。

伸縮やねじれ・反りなどの変形リスクには注意が必要ですが、じっくり十分に乾燥された材料は、施工後の不具合が少ないとされています。

ただし、良質な材料を見定めるためには、熟練した知識や経験が必要です。

集成材・CLT

集成材とは、薄い板材を重ねて圧着させて厚さを持たせた材料で、合板やLVL(単板積層材)と併せて、エンジニアウッドと呼ばれることもあります。

節など強度の低い部分を取り除いた板材を重ね合わせることで、変形力を分散できるので、反りや木割れのリスクが少なく、無垢材よりも品質が安定している点がメリットです。

集成材は主に構造材として利用されていますが、それ以外にも突板や挽板を表面材とした造作部材の基材としても活用されています。

近年は、板材の繊維が直行するように積層させるCLT(Cross Laminated Timber 直交集成板)を主要構造部とする建築プロジェクトが増えており、木造建築の可能性が高まっている点も注目ポイントです。(参考:内閣官房|CLTを活用した建築物の竣工件数の推移)

ただし、内装仕上げ材へ使用する場合、積層した部分のラインが現れるため、無垢材とは違った見た目になる点は注意しましょう。

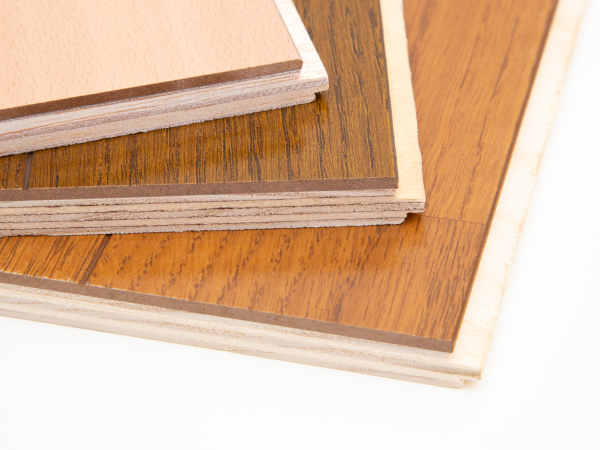

突板化粧板・挽板化粧板

突板化粧板や挽板化粧板は、天然木を薄くスライスした突板(0.2〜1.5mm程度)もしくは挽板(2〜3mm程度)を基材となる合板と貼り合わせた板材で、フローリングや壁材、天井材などの内装材や、家具の材料に使われます。

天然木由来のナチュラルな色味と木目を持ちながらも、薄くても強度が保たれ、軽量で変形しにくい点が魅力です。

ただし、無垢材や集成材と比べると触り心地が硬い点には注意しましょう。

また、集成材と同じく、突板・挽板を繋ぎ合わせたラインが見た目に現れてきます。

すすむ建物の木造化・木質化

昨今、中大規模建築物の木造化が進んでいるというニュースを耳にしたことのある方も多いでしょう。

農林水産省と国土交通省を筆頭に「建築物の木造化・木質化」が推進されており、その事例が増加しています。

ここで、中大規模建築物における木造化の変遷を紹介します。

| 2000年 | 建築基準法の性能規定化に伴い、耐火木造を建てるための規定が整備される |

| 2010年 | 「公共建築物等木材利用促進法」が制定され、公共建築物を対象に木材利用の促進が進む |

| 2015年頃〜 | 鉄骨内蔵型や被覆型、燃え止まり型などの耐火木造技術が確立し、部分的な木造による高層ビルの建設事例が増え始める |

| 2021年 | 「公共建築物等木材利用促進法」が改正されて「都市の木造化推進法」となり、木材利用促進の対象が民間建築物まで拡大される |

| 2021年 | 日本初の集成材やCLTではなく製材を使った完全木造7階建てビルが完成する(宮城県・髙惣木工ビル) |

| 2024年 | 国内最大・最高層の木造賃貸オフィスビルプロジェクト「(仮称)日本橋本町一丁目3番計画」が着工 ※2026年9月竣工予定 |

このように、日本国内における「建物の木造化」は着実に進んでいます。

学校などの教育施設や病院、老人ホームなどの福祉医療施設、オフィスや店舗などの商業施設においては、「内装の木質化」が進んている点もポイントです。(参考:国土交通省|内装木質化した 建物事例とその効果)

「内装の木質化」とは、建物を新築・改装するにあたって、インテリアの仕上げ材や造作部材、家具などへ積極的に木質建材を使う動きです。

「建築の木造化」と「内装の木質化」は、建築分野におけるCO2排出量削減と建物利用者の快適性向上、国産材利用による経済的効果の全てを実現するために有効な手段とされています。

そのため、建築プロジェクトのSDGs実現のために、設計デザインへ取り入れるケースが増えています。

〈おすすめコラム〉

「木材利用促進法」とは?改正までの経緯や目的・関連する補助金について解説

国産材利用でSDGs達成を目指す。メリット・デメリットから活用方法まで徹底解説

木材を使った建築が対象の補助金

カーボンニュートラルの実現を進める日本において、多量の木材を利用する建築の木造化・木質化促進は重要な取り組みのうちの一つです。

また、国土の2/3を森林が占める日本においては、木材の自給率アップも重要なポイントになります。

これらの理由から、国や自治体では、建築の木材利用に関する補助事業や助成事業を行っています。

公共建築物を対象とした事業だけではなく、民間非住宅建築物や住宅まで対象となっているものもあるため、事前に詳細をチェックしてみてください。(参考:国土交通省|建築物の木造化・木質化に活用可能な補助事業・制度等一覧を要約)

政府主導の事業だけではなく、都道府県で行われている事業も少なくありません。

自治体単位で実施している事業は、主に国産材や地産材利用が条件です。

- 福井県(県産材を活用したふくいの住まい支援事業(新築)・県産材のあふれる街づくり事業(民間施設))

- 埼玉県(県産木材活用住宅等支援事業)

- 福岡県(ふくおか県産材家づくり推進助成制度)

- 富山県(とやまの木で家づくり支援事業)

- 新潟県(新潟県産材の家づくり支援事業)

- 岐阜県(ぎふの木で家づくり支援事業(県内新築タイプ)・ぎふの木で家づくり支援事業(県外新築タイプ))

- 広島県(県産材消費拡大支援事業)

- 宮城県(県産材利用サステナブル住宅普及促進事業(住宅支援)・県産材利用サステナブル住宅普及促進事業(リフォーム支援))

- 長野県(木づかい空間整備事業 ※令和5年度は未実施)

- 石川県(いしかわの森で作る住宅推進事業・いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業)

- 静岡県(しずおか木の家推進事業)

- 山梨県(県産材利用促進事業費補助金)

- 岩手県(いわて木づかい住宅普及促進事業・いわての木があふれる空間づくり事業補助金)

- 奈良県(奈良の木を使用した住宅助成事業)

※年度によって実施されない場合もあります。詳細は各都道府県の公式ホームページにてご確認ください。

奈良県の「奈良の木を使用した住宅助成事業」は、建築物の所在地を限定せず、全国どの場所の現場でも助成金支給の対象です。

奈良県は銘木として知られる吉野杉・吉野桧など、良質な木材を産出していますので、ぜひ“奈良の木”の活用もご検討ください。

“柏田木材”は、吉野杉・吉野桧の産地に近い場所を拠点とし、高品質な木質建材をお求めになりやすい価格で提供しております。

高品質な木質建材は“柏田木材”へご相談を

私たち“柏田木材工業株式会社”は、建材を中心に木製品の開発・製造支援を行う会社です。

1950年創業以来、高品質で施工面・コスト面まで考慮した商品をご提供し続けてきました。

自社製品の製造販売だけではなく、木製製品のOEM・特注製造・研究開発を通じて、お客様の木材に関わるビジネス課題を解決いたします。

● 加工・接着・着色・塗装を自社にて一貫対応いたします。

● ウレタン塗料だけではなく、UV塗料・オイル塗料・屋外用塗料など様々な塗料に対応いたします。

● お客様からの材料支給にも対応いたします。

● 加工前の材料保管・加工後の製品保管を自社倉庫にて行います。

● お客様のご要望に合わせて樹種・形状・塗装仕様のご提案をいたします。

“県産材・地域材”の活用

柏田木工所として創業して以来培った知識とネットワークを活かし、県産材や地域材の利用にも積極的に取り組んでいます。

以下のような地域材の活用実績がございますので、ぜひご相談ください。

- 奈良県産杉

- 奈良県産桧

- 吉野杉

- 吉野桧

- 信州産唐松

〈関連コラム〉

国産材利用でSDGs達成を目指す。メリット・デメリットから活用方法まで徹底解説

「地産地消を“建築”で実現」10のメリットや関連する補助金を紹介

立地による“リーズナブルな価格”の実現

私たちが工場を構えるのは、奈良県五條市。

銘木として知られる吉野杉の産地とも近い、林業・製造業が盛んな地域です。

そのため、良質な木材を最低限の輸送コストで入手できるため、お客様にもコスパの高い木質内装建材をご提供できます。

倉庫管理による“施工効率性アップ”

羽目板材などは長尺な建材であるため、現場での置き場確保にお困りのケースは少なくありません。

早めに納品すれば、作業スペースに影響がでてしまうこともあるでしょう。

柏田木材では、材料の一時保管場所として、自動倉庫による管理を導入しています。

必要なものを必要なタイミングで現場へ納品できるため、施工効率性アップが期待できるだけではなく、工期遅延のリスクを防げます。

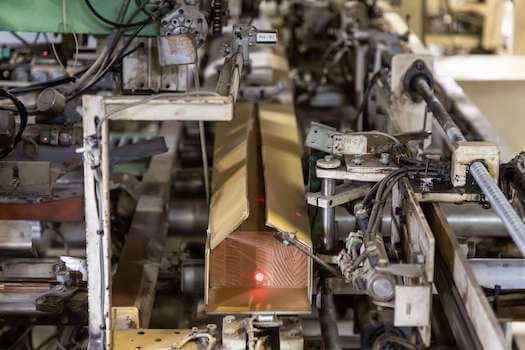

全工程を自社工場で行う“品質安定性”

木材の切削・接着・着色・塗装を全て自社工場で行っているため、品質のばらつきや手作業による人工の増加、工程間での運搬による時間や費用のロスを最小限に抑えられます。

全工程を自社で管理しているため、高い品質安定性を保証できる点が私たちの誇りです。

工期・予算・デザインに合わせた“材料選定のご提案”

柏田木材は、自社製品を販売するだけに留まらず、お客様のご要望や課題を伺いながら仕様を共に決めていく“開発支援”や、“特注製造”も行っています。

そのため、材料選定やデザイン構想段階から製造まで一貫したサポートをご提供。

「こんな材料があればいいのに」というお悩みを解決するお手伝いをいたします。

まとめ

日本では古くから建築資材として活用されてきた木材ですが、それには確かな理由があります。

建築の構造材や内装材へ木材を取り入れると、環境面・快適面・経済面においてメリットを得られるからです。

ただし、用途によって適した材料は異なり、事前に注意点も知っておきましょう。

また、事前に利用できる補助事業や助成事業がないかチェックしておくことも忘れないでください。

“柏田木材”は、木材のプロとして、国内外から良質な木材を仕入れて長年培った経験と知識を活かし、お客様のご予算・設計デザインに合う木質建材を販売しています。

塗装も全て自社で行なっていますので、多彩な塗装ラインナップより、ご要望に合うものを提供できる点が強みです。

「木質系建材を使いたいが経年変化が心配」

「既製品の材料では設計デザインにフィットしない」

「国産材を使いたいがコスト面などでハードルが高い」

「希少樹種を使いたいが必要量の材料が確保できない」

「ウッドインテリアを採用したいが耐久性が心配」

そんなお悩みを抱えている企業様を、私たちがしっかりサポートいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。