【内装制限の緩和】対象条件や住宅・店舗・オフィスの違い、消防法との関係性を解説

「内装制限」とは、不特定多数の方が利用する建築物に関する建築基準法の規定で、発火後に内装材への延焼を最小限に抑えて、避難経路を妨げず、人命や財産を守ることが目的です。

該当する建築物では、使用できる内装材が制限されます。

ただし、一定の条件をクリアすると、制限の対象外となる場合もあり、設計デザインをする上で重要なポイントです。

そこで、今回は「内装制限の緩和」について、詳細や条件を詳しく紹介します。

建築基準法と合わせて消防法における内装制限についても解説しますので、木の魅力を生かした設計デザインを検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

● 建築基準法と消防法それぞれに「内装制限」の規定があり、目的や内容は異なります。

● 内装制限は、一定の条件をクリアすると、緩和措置が適用されます。

● 私たち「柏田木材」は、1950年に奈良県で創業して以来、国産材・県産材・地域材を利用した高品質な木質建材を製造しており、内装制限の対象となる場合でもお選びいただける商品も取り揃えています。

コンテンツ

内装制限の対象とは?建築基準法と消防法の違い

「内装制限」は、建築基準法および消防法によって定められた決まりです。

それぞれ意味合いや目的が少々異なります。

建築基準法における“内装制限”

火災発生時(初期段階)に建物利用者の安全に避難できる経路を確保するための決まりです。

消防法における“内装制限”

火災の予防・初期消火・人命救助・本格消火を目的とした決まりです。

どちらも、使える内装材を制限することで、火災の被害を最小限に抑えるための規定ですが、その主旨は若干異なります。

では、それぞれの詳細を見てみましょう。

建築基準法

建築基準法「第35条の2 特殊建築物等の内装」および建築基準法施工令「第5章の2特殊建築物等の内装」が法的根拠で、具体的には、以下の建築物が制限の対象です。

| 建物種類 |

|---|

| 特殊建築物※ ・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 ・病院、患者の収納施設がある診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等、こども園など) ・百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店・物品販売業を営む店舗) |

| 特殊建築物 ・自動車車庫、自動車修理工場、撮影スタジオ ・地下に※の居室がある建物 |

| 大規模建築物 ・3階建て以上で延べ面積が500㎡超の建物 ・2階建てで延べ面積が1,000㎡超の建物 ・平屋建てで延べ面積が3,000㎡超の建物 |

| 窓などの開口部がない居室 (天井高が6mを超えるものは除く) |

| 調理室、浴室などで、かまど、こんろ、その他火器が設置してある居室 |

上記建物について、天井か壁、もしくはその両方に使用できる内装材を、「難燃材・準不燃材・不燃材」に限定します。

地下街や階数が11以上ある建物においては、下地材も準不燃以上もしくは不燃以上の材料を選ばなくてはいけないので注意しましょう。

〈関連コラム〉

〈内装制限〉建築基準法を分かりやすく解説|建物種類・不燃材料・2025年建築法改正についても

消防法

消防法は、建築基準法とは全く関連性のない法令ですが、内装制限となる建物は、一部重複します。

消防法においては、「防炎防火対象物等の建築物」が制限対象です。

| 「防炎防火対象物等の建築物」 |

|---|

| 消防法第8条で定められた建物 ・高層建築物(高さ31mを超える建築物) ・地下街 ・複合用途防火対象物(防火対象物かつ政令で定める2以上の用途に供されるも) ・カラオケボックスその他遊興のための施設設 ・待合、料理店その他これらに類するもの ・飲食店 ・百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場、遊技場又はダンスホール、キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ・旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの ・病院、診療所又は助産所、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホームなど |

| 消防法施行規則第4条の4で定められた建物 ・工事中の建築物その他の工作物のうち、建築物、プラットホーム上屋、貯蔵槽、化学工業製品製造装置、その他これ等に類する工作物前2号に掲げるものに類する工作物 |

上記の表でも分かる通り、建築基準法で内装制限の対象となっていない建築物(工作物)も、消防法上の内装制限対象となるものもあるので、注意してください。

「防炎防火対象物等の建築物」に該当する建築物においては、「壁全面」を難燃材以上にしなくてはならず、さらに消防設備の設置が義務付けられます。

消防設備とは、以下の3種類を指し、全てが備わっているのが消防検査に合格する条件です。

- 消火設備(水や消火剤によって消化するための設備で、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備など)

- 警報設備(火災を屋内外に知らせるための設備で、自動火災報知設備や非常警報設備など)

- 避難設備(火災時に建物利用者が屋外へ避難するための設備で、避難はしごや誘導灯等など)

建築基準法では、床から1.2m以上の壁が内装制限の対象で、1.2m未満の壁は内装材が限定されません。

しかし、消防法では床から天井の全面が内装制限の対象なので、気をつけましょう。

ただし、消防法における内装制限は、原則仕上げ材のみが対象で、天井や壁の下地材については問われません。

住宅・店舗・オフィスで内装制限に違いはある?

「内装制限」は、建物の用途や延べ床面積、窓の有無によって制限範囲と仕様の決まりが異なります。

また、同建築物でも、居室もしくは通路・階段でも制限の内容は違います。

そのため、住宅(共同住宅・集合住宅)と店舗、オフィスで選べる内装材が変わりますので、十分注意してください。

| 建物種類 | 制限範囲 (居室) | 制限範囲 (通路・階段) |

|---|---|---|

| 特殊建築物※ ・劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 ・病院、患者の収納施設がある診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等、こども園など) ・百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店・物品販売業を営む店舗) | 壁:難燃以上 天井:難燃以上 (3階以上の居室は準不燃以上) | 壁・天井:準不燃以上 |

| 特殊建築物 ・自動車車庫、自動車修理工場、撮影スタジオ ・地下に※の居室がある建物 | 壁・天井:準不燃以上 | 壁・天井:準不燃以上 |

| 大規模建築物 ・3階建て以上で延べ面積が500㎡超の建物 ・2階建てで延べ面積が1,000㎡超の建物 ・平屋建てで延べ面積が3,000㎡超の建物 | 壁:難燃以上 天井:難燃以上 | 壁・天井:準不燃以上 |

| 窓などの開口部がない居室 (天井高が6mを超えるものは除く) | 壁・天井:準不燃以上 | 壁・天井:準不燃以上 |

| 調理室、浴室などで、かまど、こんろ、その他火器が設置してある居室 | 壁・天井:準不燃以上 | --- |

ちなみに、消防法における内装制限は、建物用途や規模による違いはありません。

「内装制限」を受けるのは、内装材のうち天井と壁のみで、以下の範囲は制限を受けません。

・床材

・床面から高さ1.2m以下の腰壁

・巾木

・廻縁

・窓台および

そのため、上記部分には防火性のない無垢材やその他認定を受けてない材料も採用できます。

また、2025年からは、床面積3,000㎡を超える建築物を木造構造にする場合、柱や梁などの構造木材を「表し(あらわし)」で表現できるようになります。

(参考ページ:国土交通省|改正建築基準法について)

【建築基準法】内装制限が緩和される条件

建築基準法における内装制限は、一定の条件を満たすと、緩和対象となり、内装材を自由に選べるようになる可能性があります。

では、その条件を一つずつ詳しく紹介します。

【避難経路を含まない居室】

避難経路とは、火災・地震などの緊急時に、屋内から屋外へ避難するための階段や通路です。

室内が避難経路となっていない居室(屋内で利用者が長く滞在する部屋)は、内装制限の対象外となります。

【100㎡以内で間仕切壁・防火設備で区画分けされている居室】

床面積が100㎡以内で、かつ天井の高さが3m以上ある居室は、用途によって内装制限が適用されません。(告示251号)

【避難階もしくは避難階の直上階】

延べ床面積が500㎡以内の建物において、避難階もしくは避難階の直上階にあり、自動火災報知設備を取り付けてある範囲は、内装制限の対象外です。(建築基準法施行令110条の5、告示251号)

【自動式防火設備のあるエリア】

スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものや、規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、制限が適用されません。(建築基準法第128条の5第7項、告示251号)

【天井・壁に難燃以上の材料を使うエリアにおける例外】

天井と壁へ難燃以上の内装材を使うことが義務付けられている範囲において、天井に準不燃以上の材料を使えば、壁のみ内装制限の適用外にできます。

※上記緩和条件は、今後変更になる可能性がありますので、必ず事前に詳細をご確認ください。

(参考ページ)

建築基準法施行令(第5章の2「特殊建築物等の内装」第128条の4および第128条の5)

建築基準法施行令・国土交通省告示第251号

【消防法】内装制限が緩和される条件

消防法においても、一定の条件を満たせば、内装制限の適用範囲が緩和されます。

具体的な条件は、以下の3点です。

【天井高が6m以上の場合】

火災時に煙は天井へ上がっていきます。

天井が高いと床付近に煙が充満するまで時間がかかり、避難時間を確保できるため、内装制限が緩和されます。

【天井を準不燃以上の内装仕上げにする】

天井仕上げ材を「準不燃以上(加熱開始から燃焼し始めるまで10分以上かかり、国土交通大臣の認定をうけたもの)」にすると、上がった火によって天井が燃えにくくなるため、天井が落ちて被害が大きくなったり、延焼範囲が広くなったりするリスクを抑えられます。

そのため、天井の仕上げ材次第で内装制限の適用外となります。

【排煙設備をつける】

消防法上では、排煙設備の設置は義務付けられていません。

しかし、取り付けることで、内装制限が緩和されます。

建築基準法と消防法どちらにも「内装制限」および「内装制限の緩和」があるため混乱しやすいですが、建築基準法を守らなければ確認申請がおりず、着工できません。

一方、消防法は建物が完成して消防用設備や特殊消防用設備等を設置してから、消防長(消防署長)に届け出て、それから消防検査を受けます。

内装制限のウッドインテリアにおすすめの木質内装建材

内装制限の対象となる建築物では、制限対象の部分とそうでない部分で材料を変えなくてはいけないかもしれません。

ウッドインテリアの場合は、素材感が違うだけで印象が大きく変わってしまいます。

そこでおすすめなのが、「不燃木材」です。

無垢材に不燃薬剤を注入した建築材料で、工法によっては内装制限の規定をクリアできます。

ただし、ここで懸念されるのが「白華現象」です。

白華現象とは、注入した薬剤が時間の経過とともに表面へ浮き出て、結晶化する現象です。

白華現象を抑えるためには、不燃木材の上からさらに不燃塗装をする必要があります。

〈おすすめコラム〉

【不燃木材】メリット・デメリットや建築基準法との関係について解説

木材は塗装で“不燃化”できる?建築基準法との関係や塗料の種類を解説

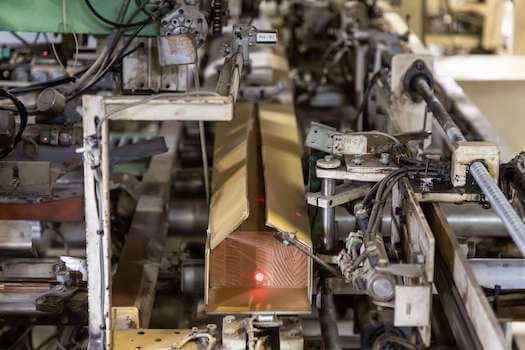

“柏田木材”では、自社工場にて不燃木材への不燃塗装を行なっており、高品質な資材を提供するために、以下の点を重視しています。

● 現場の工程に合わせた納品手配を徹底し、最短のリードタイムにすることで、白華現象の発現を未然に防いでいます。

● 高性能塗装設備を備えた自社工場にて、一定の動きと圧力による均一な塗膜を実現しています。

● 広い自社工場内にて塗装を適切な状態に乾燥させ、一般的な倉庫に加え、自動倉庫からベストタイミングで現場へ材料をお届けします。

内装制限対象の建物へ木を使いたい方は柏田木材にご相談を

私たち“柏田木材工業株式会社”は、建材を中心に木製品の開発・製造支援を行う会社です。

1950年創業以来、高品質で施工面・コスト面まで考慮した商品をご提供し続けてきました。

自社製品の製造販売だけではなく、木製製品のOEM・特注製造・研究開発を通じて、お客様の木材に関わるビジネス課題を解決いたします。

● 加工・接着・着色・塗装を自社にて一貫対応いたします。

● ウレタン塗料だけではなく、UV塗料・オイル塗料・不燃塗装・屋外用塗料など様々な塗料に対応いたします。

● お客様からの材料支給にも対応いたします。

● 加工前の材料保管・加工後の製品保管を自社倉庫にて行います。

● お客様のご要望に合わせて樹種・形状・塗装仕様のご提案をいたします。

“県産材・地域材”の活用

柏田木工所として創業して以来培った知識とネットワークを活かし、県産材や地域材の利用にも積極的に取り組んでいます。

以下のような地域材の活用実績がございますので、ぜひご相談ください。

- 奈良県産杉

- 奈良県産桧

- 吉野杉

- 吉野桧

- 信州産唐松

〈関連コラム〉

国産材利用でSDGs達成を目指す。メリット・デメリットから活用方法まで徹底解説

「地産地消を“建築”で実現」10のメリットや関連する補助金を紹介

立地による“リーズナブルな価格”の実現

私たちが工場を構えるのは、奈良県五條市。

銘木として知られる吉野杉の産地とも近い、林業・製造業が盛んな地域です。

そのため、良質な木材を最低限の輸送コストで入手できるため、お客様にもコスパの高い木質内装建材を提供しています。

倉庫管理による“施工効率性アップ”

羽目板材などは長尺な建材であるため、現場での置き場確保にお困りのケースは少なくありません。

早めに納品すれば、作業スペースに影響がでてしまうこともあるでしょう。

柏田木材では、材料の一時保管場所として、自動倉庫による管理を導入しています。

必要なものを必要なタイミングで現場へ納品できるため、施工効率性アップが期待できるだけではなく、工期遅延のリスクを防げます。

全工程を自社工場で行う“品質安定性”

木材の切削・接着・着色・塗装を全て自社工場で行っているため、品質のばらつきや手作業による人工の増加、工程間での運搬による時間や費用のロスを最小限に抑えられます。

全工程を自社で管理しているため、高い品質安定性を保証できる点が私たちの誇りです。

工期・予算・デザインに合わせた“材料選定のご提案”

柏田木材は、自社製品を販売するだけに留まらず、お客様のご要望や課題を伺いながら仕様を共に決めていく“開発支援”や、“特注製造”も行っています。

そのため、材料選定やデザイン構想段階から製造まで一貫したサポートをご提供。

「こんな材料があればいいのに」というお悩みを解決するお手伝いをいたします。

まとめ

公共性の高い建物を設計デザインする場合、「内装制限」は重要なキーポイントになります。

建築基準法と消防法それぞれで目的や内容が異なりますので、ぜひチェックしてみてください。

部位によって材料を変えなくてはいけなかったり、設備を増やさなくてはいけなかったりするので、コストへの影響も無視できません。

ただし、建築基準法と消防法それぞれにおいて、条件次第では内装制限の適用外となる可能性もあります。

内装制限を受ける範囲にウッドインテリアを取り入れたい場合には、不燃木材がおすすめです。

“柏田木材”は、木材のプロとして、国内外から良質な木材を仕入れて長年培った経験と知識を活かし、お客様のご予算・設計デザインに合う木質建材を販売しています。

内装制限にも対応できる商品についてもご相談いただけます。

「木質系建材を使いたいが経年変化が心配」

「既製品の材料では設計デザインにフィットしない」

「国産材を使いたいがコスト面などでハードルが高い」

「希少樹種を使いたいが必要量の材料が確保できない」

「ウッドインテリアを採用したいが耐久性が心配」

そんなお悩みを抱えている企業様を、私たちがしっかりサポートいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。