木材強度に大小はある?方向・年数・樹種による違いやその他建材との比較

建築資材として木材を選ぶ際、見た目と同様に気になるのが「強度」ですよね。

しかし、プロでも正確に木材強度を目視で判断することは簡単ではありません。

そこで今回は、「木材強度」について、基礎知識から影響するポイント、強度の高い樹種を紹介します。

木の魅力を生かした設計デザインを検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

● 木材強度には種類があります。

● 木材強度は「比重・含水率・繊維方向・品質・形状」によって数値が変わります。

● 私たち「柏田木材」は、1950年に奈良県で創業して以来、国内外から上質な木材を仕入れ、高品質な木質建材を製造販売しております。

コンテンツ

木材強度とは?

木材強度は、主に「引張強度・圧縮強度・曲げ強度・せん断強度・めり込み強度」に分類され、それぞれ評価方法は異なります。

引張強度

材料を引っ張り破断するまでにかかった力で評価します。

圧縮強度

材料へ外圧をかけて変形・破損するまでにかかった力で評価し、耐荷重力を知る上で重要な情報です。

曲げ強度

材料の両端を固定して中央に外圧を加えた際に破損するまでの力で評価します。折れ曲がるまでの強度が分かり、数値が高いほど粘り気(靱性)の高い材料です。曲げヤング率とも呼ばれ、たわみに対する抵抗力を知る指標です。

せん断強度

材料へ上下から外圧をかけて、破断するまでの力で評価します。材料のちぎれやすさから、変形への抵抗力を判断する指標となります。

めり込み強度

圧縮強度をさらに細かく評価するための指標で、木材の繊維方向・繊維直角方向に外圧がかかった場合に変形するまでの力で評価します。

木材の場合は、「曲げ強度>圧縮強度>引張強度>めり込み強度>せん断強度」と力を発揮します。

そして、木材は他の建築材料と比べると「比強度(強度/比重)」が高く、“軽い割に強度が高い”点がメリットです。

| 材料 | 比強度 (引張強度) | 比強度 (圧縮強度) | 比強度 (曲げ強度) |

|---|---|---|---|

| 木材 | 2,250 | 950 | 2,280 |

| 鉄 | 509 | 445 | 182 |

| コンクリート | 10 | 100 | 7 |

木材が軽く強度の高い材料である理由は、ずばり細胞の「ハニカム構造」にあります。

木材は、パイプ状の細胞が集まっているため、蜂の巣のように空気を多く含みながらも高い強度を発現できるのです。

軽く強度が高いということは、少ない材料で必要な耐力を生み出せることを表します。

そのため、住宅を中心に多くの建築物へ使われてきた歴史があります。

木材強度は何で決まる?

木材強度と言っても、いくつかの要因によって数値は変わります。

木材強度を左右する要素は、「比重・含水率・繊維方向・品質・形状」の5点です。

では、それぞれ詳しく解説します。

比重(樹種)

同じ含水率で比較した場合、比重が大きい(=密度の高い)樹種ほど、硬く強度が高いことを表します。

逆に、比重が小さい(=空隙率※が高い)樹種は、柔らかく強度は低めです。

※空隙率(くうげきりつ):総体積に対する隙間の体積割合

含水率(湿度・乾燥期間・年数)

木材は、含水率※が高いほど強度は低いのが基本です。

※含水率(がんすいりつ):総体積に対する水分の体積割合

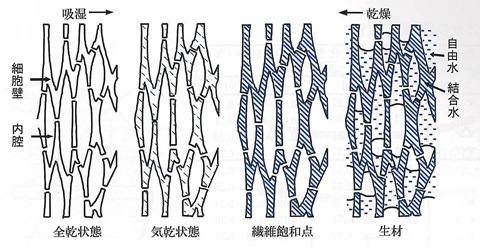

含水率を知る上で重要なキーワードが、「自由水」と「結合水」です。

自由水

細胞中や細胞と細胞の間に満たされている水分で、量によって重量増減に影響します。

結合水

木材細胞壁と化学的に結合しているため、水分量によって材料の伸縮や変形に影響します。

木材強度に影響するのが、「結合水」の割合です。

含水率は、通常、この結合水の割合を指し、乾燥すると、木材組織が凝縮し、生木の状態よりも強度は高まります。

含水率が繊維飽和点※(=含水率30%)以下の状態が理想的で、一般的に流通している木材は、施工後の湿度影響を受けることを想定し、10〜15%に乾燥されて市場に出ています。

※繊維飽和点:自由水が完全になくなった状態

ただし、含水率が5%以下になると、細胞壁が収縮して凝集力がなくなり、強度が低下し始めるため、過乾燥は適切ではありません。

最近は、人工的に木材を乾燥させる機械乾燥が主流ですが、昔は伐採してから時間をかけてじっくり自然乾燥させ含水率を下げていました。

そのため、法隆寺などの歴史的建造物に使われている木材は、伐採後200年程まで強度が高まっていることが分かっています。

繊維方向

同じ樹種・同じ含水率であっても、材料の繊維方向によって強度は異なります。

木材の繊維に対して平行方向・直行方向に裁断されているのかどうかで、耐力が変わるのです。

引張強度・圧縮強度が高いのは「繊維方向※」で、接線方向※・半径方向※と比べても高い強度を発揮します。

※繊維方向:幹の方向

※接線方向:年輪に接する方向

※半径方向:年輪に直行する方向

ただし、引張強度・圧縮強度どちらにおいても、木材に節や小さな欠損があると、本来の強度を発揮せず、小さな力でも破断してしまう可能性があります。

品質(等級)

木材の品質を知る上で、節の数は重要です。

節があると、外圧を均等に分散できないため、局部的に負荷がかかって破損するリスクがあるからです。

そのため、一般的には「無節>特選上小節>上小節>小節>節あり」※の順で強度が高いとされています。

※無節:節が一つも含まれていない木材

※特選上小節:数ミリ単位の節が2mに1個以内含まれる木材

※上小節:直径10mm以下の節が1mに1個程度含まれる木材

※小節:直径20mm以下の節が1mに1個程度含まれる木材

※節あり:上記以上に節がある木材

節の数以外にも、JAS規格では木材を「目視による等級区分法(1~3級)」と「機械による等級区分法(E50~150)」に分類し、客観的に強度を判断できるようにしています。(参考:一般社団法人 全国木材検査・研究協会|木材のJAS制度)

形状(厚さ)

木材の形状も強度へ影響します。

断面方向に太い材料(角材・柱材)ほど、引張強度・圧縮強度・曲げ強度・せん断強度において高い性能を発揮します。

角柱形より円柱系の方が外力を均等に分散できるため圧縮強度が高い点もポイントです。

一方、断面方向に薄い材料(板材)は、引張強度・圧縮強度・曲げ強度・せん断強度全てにおいて、角材・柱材よりも強度は劣ります。

木造建築物において、主要構造部へ板材が使われないのはそのためです。

「木材強度の高い樹種」ランキング一覧

ここでは、同じ含水率・品質(等級)・形状である場合の、「木材強度の高い樹種ランキング」を紹介します。

木材の樹種を選ぶ際の参考にしてください。

| 順位 | 圧縮強度 | 曲げ強度 | せん断強度 |

|---|---|---|---|

| 第1位 「セランガンバツ」 | 560 | 1,155 | 130 |

| 第2位 「ケヤキ」 | 475 | 1,010 | 130 |

| 第3位 「サクラ」 | 450 | 1,050 | 100 |

| 第4位 「ミズナラ」 | 465 | 990 | 110 |

| 第5位 「シイノキ」 | 450 | 900 | 150 |

| 第6位 「チーク」 | 445 | 920 | 115 |

| 第7位 「ブナ」 | 453 | 890 | 130 |

| 第8位 「アカマツ」 | 450 | 900 | 100 |

| 第9位 「クロマツ」 | 445 | 890 | 95 |

| 第10位 「カラマツ」 | 450 | 850 | 80 |

| 「ハルニレ」 | 425 | 860 | 110 |

| 「クリ」 | 425 | 785 | 80 |

| 「ツガ」 | 430 | 760 | 90 |

| 「ベイツガ」 | 405 | 745 | 90 |

| 「ヒノキ」 | 400 | 750 | 75 |

| 「ベイヒバ」 | 375 | 705 | 80 |

| 「スギ」 | 340 | 660 | 80 |

※樹種は建築資材として一般的に使用されるもののみ抜粋

※強度の数値を合算して順列しているため、各々の強度だけ比較すると、順位が入れ替わります

上のランキングを見ると、上位を広葉樹が占めていることが分かります。

樹種によって例外はあるものの、一般的には広葉樹の方が比重が大きく、強度が高いとされています。

逆に、スギなどの針葉樹は、比重が軽く、強度は低めです。

「強度の高い木=良い」とは限らないので要注意

強度が高い木は、比重が大きい、つまり「重くて硬い」ことを表します。

そのため、施工効率性や加工容易性はあまり良くありません。

つまり、強度が高い木が全ての部位に適しているとは限らないのです。

例えば、内装・外装の仕上げ材は、施工面積が広くなり、加工しづらく重い木材では、一日に取り付けられる面積は少なくなってしまいます。

そのため、仕上げ材には軽くて加工しやすいスギなどの材料が適していると言えるでしょう。

また、仕上げ材はそれほど分厚い必要はなく、むしろ建物の荷重を減らす意味では、薄い板材の方が適しています。

このように、木材を選定する際は、施工部位に合わせて適した「見た目・形状・樹種」を見極めなくてはいけません。

「どこへ施工するのか」によって適した木材は異なります。

必要耐力を確保し予算内で材料費を抑えるためには、木材に関する知識が必要です。

そのため、木材を選ぶ際は、豊富な知識のある会社へ相談しましょう。

適材適所な木材を選びたい方は柏田木材にご相談を

私たち“柏田木材工業株式会社”は、建材を中心に木製品の開発・製造支援を行う会社です。

1950年創業以来、高品質で施工面・コスト面まで考慮した商品をご提供し続けてきました。

自社製品の製造販売だけではなく、木製製品のOEM・特注製造・研究開発を通じて、お客様の木材に関わるビジネス課題を解決いたします。

● 加工・接着・着色・塗装を自社にて一貫対応いたします。

● ウレタン塗料だけではなく、UV塗料・オイル塗料・屋外用塗料など様々な塗料に対応いたします。

● お客様からの材料支給にも対応いたします。

● 加工前の材料保管・加工後の製品保管を自社倉庫にて行います。

● お客様のご要望に合わせて樹種・形状・塗装仕様のご提案をいたします。

“県産材・地域材”の活用

柏田木工所として創業して以来培った知識とネットワークを活かし、県産材や地域材の利用にも積極的に取り組んでいます。

以下のような地域材の活用実績がございますので、ぜひご相談ください。

- 奈良県産杉

- 奈良県産桧

- 吉野杉

- 吉野桧

- 信州産唐松

〈関連コラム〉

国産材利用でSDGs達成を目指す。メリット・デメリットから活用方法まで徹底解説

「地産地消を“建築”で実現」10のメリットや関連する補助金を紹介

立地による“リーズナブルな価格”の実現

私たちが工場を構えるのは、奈良県五條市。

銘木として知られる吉野杉の産地とも近い、林業・製造業が盛んな地域です。

そのため、良質な木材を最低限の輸送コストで入手できるため、お客様にもコスパの高い木質内装建材をご提供できます。

倉庫管理による“施工効率性アップ”

羽目板材などは長尺な建材であるため、現場での置き場確保にお困りのケースは少なくありません。

早めに納品すれば、作業スペースに影響がでてしまうこともあるでしょう。

柏田木材では、材料の一時保管場所として、自動倉庫による管理を導入しています。

必要なものを必要なタイミングで現場へ納品できるため、施工効率性アップが期待できるだけではなく、工期遅延のリスクを防げます。

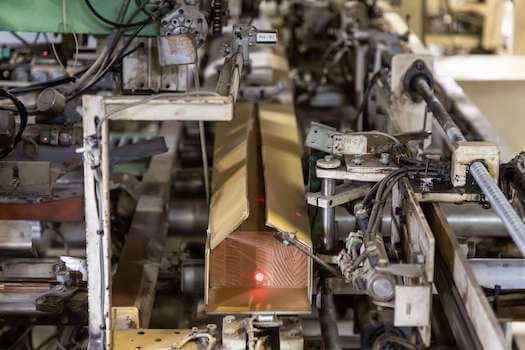

全工程を自社工場で行う“品質安定性”

木材の切削・接着・着色・塗装を全て自社工場で行っているため、品質のばらつきや手作業による人工の増加、工程間での運搬による時間や費用のロスを最小限に抑えられます。

全工程を自社で管理しているため、高い品質安定性を保証できる点が私たちの誇りです。

工期・予算・デザインに合わせた“材料選定のご提案”

柏田木材は、自社製品を販売するだけに留まらず、お客様のご要望や課題を伺いながら仕様を共に決めていく“開発支援”や、“特注製造”も行っています。

そのため、材料選定やデザイン構想段階から製造まで一貫したサポートをご提供。

「こんな材料があればいいのに」というお悩みを解決するお手伝いをいたします。

まとめ

木材強度は、「比重・含水率・繊維方向・品質・形状」の要素によって変わります。

ただし、強度の高い木材が全ての建築部位へ適しているとは言えません。

何を重要視するのかによって、適した木材は異なるのです。

“柏田木材”は、木材のプロとして、国内外から良質な木材を仕入れて長年培った経験と知識を活かし、お客様のご予算・設計デザインに合う木質建材を販売しています。

塗装も全て自社で行なっていますので、多彩な塗装ラインナップより、ご要望に合うものを提供できる点が強みです。

「木質系建材を使いたいが経年変化が心配」

「既製品の材料では設計デザインにフィットしない」

「国産材を使いたいがコスト面などでハードルが高い」

「希少樹種を使いたいが必要量の材料が確保できない」

「ウッドインテリアを採用したいが耐久性が心配」

そんなお悩みを抱えている企業様を、私たちがしっかりサポートいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。